映画『㊙︎女郎責め地獄』は、監督・田中登、脚本・田中陽造で1973年4月に公開された日活ロマンポルノ作品だ。

ロマンポルノにしばしばみられる時代劇もので、徳川末期の江戸を舞台に、交わった男はかならず死んでしまうと噂される女郎・死神おせんを主人公として、地獄見世に生きる女と男のバイタリティ溢れる姿が描かれている。

『㊙︎女郎責め地獄』

日活/1973/成人映画

監督=田中登

脚本=田中陽造

音楽=月見里太一/撮影=高村倉太郎/美術=川崎軍二

ソフトあり/オンデマンド配信あり(Amazon レンタル¥330〜)

本作はすでに語り尽くされている有名作だが、ある特徴的な部分があまり話題にのぼらないように思う。それは音楽、とくに浄瑠璃*1の使い方だ。音楽は邦楽(和楽器)が使用されており、登場人物として人形浄瑠璃の一座の人形遣い・三味線弾きが物語の転換点に関わってくるため、物語展開の鍵となるシーンに浄瑠璃が流される。その浄瑠璃のセレクト、物語上での意味の持たせ方がかなりうまい。これは偶然なのか、それとも意図された演出なのか。

しかし、古典芸能が好きな人とロマンポルノ(旧作日本映画)が好きな人の層が重ならないせいか、本作の浄瑠璃使用について書かれた記事を見ない。

監督へのインタビューをおさめた『映画監督・田中登の世界』にも記述はない。正しく言うと、掲載されている田中登本人へのインタビューには音楽使用に関して触れられている部分があるが、インタビュアーが田中登の発言に応えられていない。おそらくインタビュアーに古典芸能や浄瑠璃(邦楽)、人形浄瑠璃の知識がまったくなく、的確な会話ができなかったのだと思う。また、ネットの個人ブログ等の感想にも浄瑠璃使用に関する記事は見当たらない。邦楽や人形浄瑠璃・人形振りの使用はこの映画の目玉なので、誰もが触れている。しかし、用語などの認識に誤りがかなり多いあたり、映画と古典芸能ではやはり客層が違うのだなと感じる。

もちろん、文楽を観ていなかったころの自分も、そうであった。文楽を観るようになってよくわかったのは、義太夫や人形浄瑠璃に関する知識というのは特殊なもので、時間をかけた蓄積が必要であり、ネットでちょっとやそっと調べただけではどうにもならないということだ。

今回は、文楽を観たことがなかったときの自分をかえりみて、『㊙︎女郎責め地獄』の使用楽曲に興味がある方に向け、説明や注釈を多めにして、使用されている浄瑠璃の紹介を書いてみたいと思う。また、自分もわからなかった部分があるので、もとより浄瑠璃に興味がある方は『㊙︎女郎責め地獄』という映画の紹介として読んでいただき、映画をご覧いただいて、私のおぼえた不明点をフォローしていただけると嬉しいです。

注 映画自体はネタバレをせず観たほうが面白いので、ここまでの記述でご興味を持たれた方は、先に映画をご覧ください。

INDEX

- ┃ 映画全体のあらすじ

- ┃ 1曲目 土佐座内「〽︎世の味気なさ身一つに……」

- ┃ 2曲目 地獄見世・おせんの部屋「〽︎エヽ妬ましや腹立ちや……」

- ┃ 脚本上で指定されている2曲

- ┃ 浄瑠璃の女たち

- ┃ 備考 冒頭の曲「〽︎つらきは浮き世……」

┃ 映画全体のあらすじ

江戸末期、文化文政の頃。吉原遊郭の外にあった岡場所には、百文で身を売る女郎、彼女らにたかる客、それを取り巻く人々があまた蠢いていた。その女郎たちの中に、掃き溜めに鶴ともいうべき美しい女・おせん(中川梨絵)がいた。おせんはかつては吉原で末は太夫職とまで言われていたが、あるとき登楼した客が腹上死。それだけで済めばよかったが、続けて3人も死んだため、おせんは「死神」と渾名されて客がつかなくなり、ついにはこの「地獄見世」にまで落ちてきたのだった。おせんは春をひさぐ以外にも情夫・富蔵(高橋明)の紹介で絵師・英斉(長弘)の屋敷へ行ってあぶな絵のモデルをしていたが、その帰り道、非人たちに取り囲まれて墓場へ連れ去られ、犯される。実はこれはより刺激的な画題を求める英斉が仕組んだことで、さらにそれは富蔵も認めてのことだった。富蔵に裏切られたことを知ったおせんは、富蔵を張り倒して涙ながらに「お前とはこれっきりだ」と吐き捨て、ひとり町へと戻るが……

……というふうに、おせんを軸として、地獄見世に生きる人々の奇妙な生態が描かれていく。地獄見世の女郎衆や客とのやりとりは時に喜劇めいていて生々しい人間味があるが、外部の社会に関わる者たち、すなわちおせんの情夫・富蔵や枕絵師・英斉、あるいは地獄見世の親方は一見ひょうきんで、彼女らに親しげにしていてもその生き方は辛辣であり、平気で非人間的な行動に出る。女郎たちはいくら客の男たちを手玉に取っていると言っても「社会」に対しては弱者で、食物にされている。

そんな狭い世界の中、おせんは地獄見世とはまた違う社会に生きる人形浄瑠璃の一座「土佐座」の者たちと奇妙な縁をもつことになる。おせんが心中未遂で晒し者にされていた男女を目撃したのが、そのきっかけだった。

┃ 1曲目 土佐座内「〽︎世の味気なさ身一つに……」

晒し場を通りかかったおせんは、心中しそこなって晒し者にされている男女を目撃する。高札によると男の方は浄瑠璃語り。女のほうを見て「綺麗な目をしている」とつぶやいたおせんが立ち去ると、そのあとをひとりの男がついてくる。その男は、晒された浄瑠璃語りと同じ人形浄瑠璃の小屋・土佐座の見習い人形遣いだった。男は晒し者にされていた女の兄・清吉(堂下繁)であると名乗り、おせんが「綺麗な目をしている」と言った女・お蝶(山科ゆり)は、実は盲目であることを明かす。

清吉は土佐座での出来事、お蝶の心中のいきさつを語る。お蝶は土佐座の三味線弾きだった。彼女には「梅吉」という名の末を言い交わした浄瑠璃語りがいたが、二人は祝言を挙げるまでは綺麗な仲でいようと誓い合っていた。しかし、彼女に横恋慕した浄瑠璃語り・粂蔵(織田俊彦)が密かに彼女に忍び寄り、梅吉のふりをして彼女を抱く。男の様子に相手が梅吉ではないと気づいたお蝶は粂蔵を突き飛ばし、簪で刺す。続けてお蝶は自分をも突き、相対死に(心中)と申し立て、粂蔵とともに晒し者にされた後、非人手下に落とされる咎人となったというのだ。

このうち、土佐座内のシーンでは、舞台の演奏が余所事浄瑠璃*2として聞こえているテイで浄瑠璃が流される。

〽︎……世の味気なさ身一つに結ぼれ解けぬ片糸の(略)

未練な私が輪廻ゆゑ。添ひ伏しは叶わずともお傍に居たいと辛抱して、これまで居たのがお身の仇。今の思いに比ぶれば、一年前にこの園が死ぬる心がエヽつかなんだ……

浄瑠璃

『艶容女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ)』酒屋の段

ここで流れる『艶容女舞衣』「酒屋の段」は非常に有名な浄瑠璃。『艶容女舞衣』は、女舞の芸人・三勝と酒屋茜屋の若旦那・半七が苦境に陥り心中を決意するという世話物*3。現在では全段通しての上演はなく、ここで使用されている「酒屋の段」のみが独立して上演されている。

劇中で流れる部分はとくに「お園のサワリ(クドキ)」と呼ばれる最も有名なくだりで、夫(半七)に省みられない若妻・お園が、恋しい夫を想ってひとり嘆き悲しむというシーン。夫に構われない自分がそれでも夫の実家にいつづけたせいで、その夫が危難に遭う羽目になったことが思いつめた調子で切々と語られている。

参考 「酒屋の段」の舞台写真。向かって左、手紙を読んでいるのがお園(人形=豊松清十郎)。

演出

浄瑠璃の使い方としては、途中をかなりカットしているのが特徴。そのカットしている場所というのがこの「酒屋」で最も有名な部分で、歌謡曲でいえばサビを切っているようなもの。この部分は有名すぎてそこが立ちすぎになるので、あえて外したのではないかと思う。フル演奏の場合は、上記詞章のうち(略)としている部分に以下の文章が入る。

〽︎繰り返したる独り言

「今頃は半七様、どこにどうしてござろうぞ。今更返らぬことながら、わしといふ者ないならば、舅御さんもお通に免じ、子までなしたる三勝殿を、疾くにも呼び入れさしやんしたら、半七様の身持ちも直りご勘当もあるまいに、思へば/\この園が、去年の秋の煩ひに、いつそ死んでしまうたら、かうした難儀は出来まいもの。お気に入らぬと知りながら*4

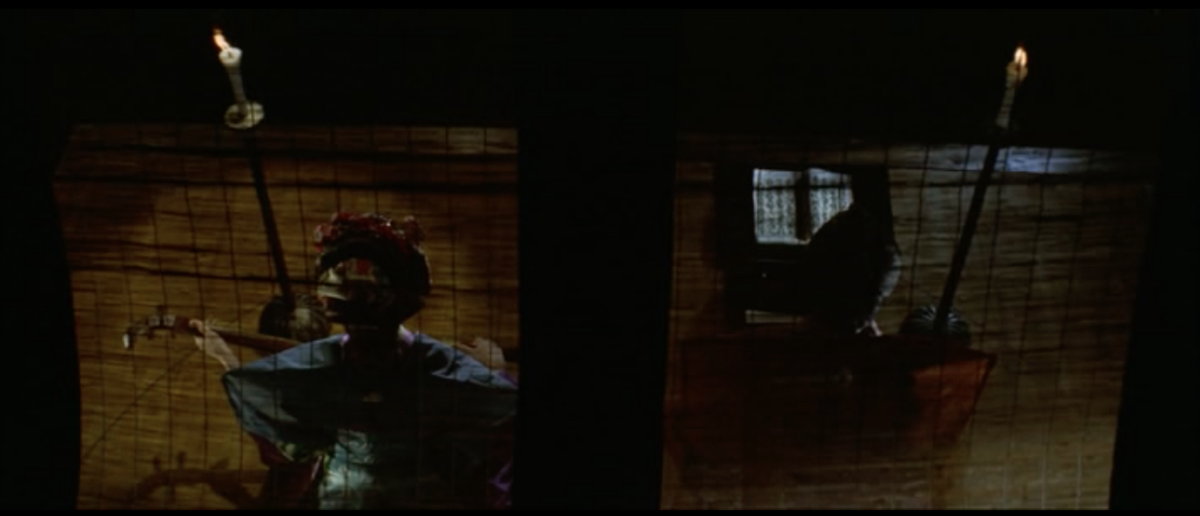

また、演奏シーンでは床の上の御簾内からの見下ろしアングルという特殊な映像を見ることができる。床(太夫・三味線の演奏スペース)の背後上部に御簾がかかった小部屋があり、そこから床を見下ろすことができるというのは現在の文楽の劇場構造でも同じ。予算的に芝居小屋内部を出せない分、幕内の世界ならではの特殊な空間を描いているといえる。

演奏

この部分は女性の太夫による語りだが、これが新録か既存音源かは私にはわからない。素人ではないと思うが、結構しんみりした演奏。

┃ 2曲目 地獄見世・おせんの部屋「〽︎エヽ妬ましや腹立ちや……」

おせんは再び晒し場へ赴き、降りしきる天気雨の中、お蝶に兄清吉が心配していることを伝える。が、お蝶は自分には清吉という兄はいないという。それでは梅吉という浄瑠璃語りはと問うと、お蝶は「梅吉」は浄瑠璃語りでなく人形遣いだと答える。梅吉は人形にしか興味がない男で、夫婦になると言ったのもそれは自分が盲目なのが人形に似ていたからだろうと自嘲し、梅吉は一度も自分を抱いてくれず、あのときの男が粂蔵だと知って抱かれたと真実を告げる。

おせんが自分の部屋に帰ると、そこには「清吉」がいた。「清吉」が明日お蝶の晒しが終わって非人手下になるのを見届けてから上方へ行くと告げると、おせんはそれなら餞別代わりに帯を解くという。「清吉」が遠慮すると、「女を抱けない体だってのはやっぱり本当なんだね。それとも晒し場のお蝶さんへの男の義理立てかい、えっ、梅吉さん!」とおせんは厳しく言い放つ。梅吉の顔色が変わり、おせんは出ていけと言って彼に背を向ける。すると梅吉は決意したようにおせんの肩を掴み、「人形になっておくんなせえ!」と言いかけ、彼女を抱く。

このおせんと梅吉の情事のシーンで浄瑠璃が流れる。

〽︎……水増して堤も穿つ如くなり

泣く目を払ひすつくと立ち

「エヽ妬ましや腹立ちや、思ふ男を寝取られし恨みは誰に報ふべき、たとへこの身は川水の底の藻屑となるとても、憎しと思ふ一念のやはか晴らさでおくべきか」

と心を定め身繕ひ、川辺に立ち寄り水の面も映す姿は大蛇の有様

舟長見るよりわなゝき声

「鬼になつた、蛇になつた、角が生えた、毛が生えた、食ひ殺されてはかなはじ」と後をも見ずして一散に、飛ぶが如くに逃げて行く

「さては悋気嫉妬の執着し、邪心執念いや勝り、我は蛇体となりしよな。最早添はれぬ我が身の上、無間奈落へ沈まば沈め、恨みを言うて言ひ破り、取り殺さいでおかうか」

と怒りの眦、歯を嚙み鳴らし、辺りを睨んで火焔を吹き岸の蛇籠もどうどうと青みきつたる水の面、ざんぶところは飛び入つたり

不思議や立浪逆巻きて、憤怒の大頭角振り立てて、髪も逆立ち波頭抜き手を切つて渡りしは……

浄瑠璃

『日高川入相花王』は皇位継承権をめぐる争いを描く時代物*5の浄瑠璃で、そのうち「渡し場の段」は特に安珍清姫の道成寺伝説を題材に取った内容となっている。こちらも現在では全段上演はなく、この「渡し場の段」のみが独立して文楽・歌舞伎で演じられている。

「渡し場の段」では、恋する安珍を追う清姫が日高川の川岸へたどり着き、渡し守に向こう岸へ船で渡してくれるよう懇願するも、安珍に言い含められた渡し守はそれを拒否する。清姫は安珍の裏切りに怒り狂い、大蛇に化身して日高川を泳ぎ渡る。引用されているのは、渡し守に断られしばらく嘆き悲しんでいた清姫が、やがて激しい怒りの炎を燃やし、覚悟を決めて川へ飛び込むというくだり。

参考 日高川の標柱にもたれかかって嘆く清姫(人形=吉田簑紫郎)。

演出

時々挟まれる人形の芝居は、前半は「渡し場の段」とは全く関係のない内容。出てくる人形も「渡し場の段」とは関係がない。

しかし後半、娘の人形が一瞬で鬼面に変化するカットは、「渡し場の段」の内容を受けていると思われる。文楽の「渡し場の段」では、清姫の人形に「ガブ」という特殊なかしら(人形の頭部)を使う。これは美しい娘の顔が一瞬でツノと輝く目を持ち口が耳元まで裂けた鬼女の顔に変わるというからくりがあるもので、清姫が川に飛び込み、大蛇の姿をあらわしたのちにこの「ガブ」の仕掛けが使われ、波間から見える表情が鬼女と娘を行き来するというものだ。*6

この部分の人形は、八王子車人形の西川古柳が出演している。この映画ではまったくわからないが、八王子車人形は人形遣いが車輪のついた椅子に座って一人遣いで人形と遣うという特殊な人形芝居。

一般映画だと文楽の人形遣いが出演している映画はしばしばあるんだけど、さすがに出てもらえなかったか……。予算等が見合ってOKもらえたなら、桐竹紋十郎*7に出てもらえばよかったのに……。

また、後半では梅吉が黒子となっておせんが人形振り*8を見せる演出がある。実際、歌舞伎で「日高川」が上演される際も清姫は人形振りで演じられるが、映画はおせん役の中川梨絵がオリジナルで考えた振付とのこと。

演奏

この部分、突然ぶっちぎりに浄瑠璃がうまいので、びっくりする。三味線も異様にうまい、うますぎる。ここまでうまいと文楽から人が出ているとしか思えない。

ここの演奏は、高音が異様にキレイに出ている声の特徴からして、おそらく七世竹本土佐太夫ではないかと思う。どなたか文楽にお詳しい方、ほんと、この映画を観て判定してください。amazonで330円からレンタル配信されてるんで……。ご視聴されてわかった方、コメント欄にお願いします。

七世土佐太夫は美声で鳴らした昭和期の文楽を代表する太夫で、その高音をいかした女性の役を大変得意にしており、日高川の清姫の嘆きは得意中の得意の分野だったと思う。映画公開当時、土佐太夫はすでに故人だったので(1968年没)、ここは間違いなく既存音源の流用。土佐太夫と、どなたかはわからないが三味線1人で演奏しているので、素浄瑠璃*9の録音だと思う。ただ、水音をあらわす太鼓の音(囃子)が入っているのがちょっと特殊。

それにしてもこの演奏で気になるのは、文楽現行上演とは詞章の順序が異なること。「舟長見るよりわなゝき声〜飛ぶが如くに逃げて行く」と「さては悋気嫉妬の執着し〜ざんぶところは飛び入つたり」が、現在とは文章の順序が逆になっている。つまり、現行では清姫が川へ飛び込む→船頭が逃げるという展開だが、この音源では船頭が逃げる→清姫が川へ飛び込むという順序になっている。音にとぎれがないので、流用元の音源では本当に現行と逆に演奏していたのではないかと思う。なんらかの理由で昔と今で詞章の順番を入れ替えている可能性もあるので、念のため、土佐太夫が出演した「日高川」、昭和16年(1941)四ツ橋文楽座公演のパンフレットを確認したところ、そこに掲載されている詞章の順次は現行と同じだった*10。内容未調査だが、伊達大夫時代の舞踊用の「日高川」のレコードがありそうで、この映画はそれを流用しているのではないかと想像している(囃子が入っているのもそのためか?)。舞踊用の義太夫演奏では清姫の出番時間を稼ぐために詞章を入れ替えているのかなと思うが、歌舞伎では慣例的にどうしているか、ご存知の方いらっしゃったらコメント欄にお願いします。

「竹本土佐太夫」という名前は、劇中でも意味を持っている。梅吉らの人形浄瑠璃の一座は脚本の時点で「土佐太夫座」という設定になっている。また、劇中に出てる御簾にも「竹本土佐太夫」という文字が入っている(「竹本土佐太夫」は実際に江戸時代から存在する名跡)。この座名と、「日高川」がおそらく七世土佐太夫の音源であることにに、どういう関係があるのかはわからない。田中登がなぜ土佐太夫の演奏を採用したのかはかなり知りたい事項。土佐太夫は芸風が派手で華とケレンがあるため、田中登の世界観や女性登場人物に合っている。渋めの名人ではなく土佐太夫の音源をセレクトしたのは、納得がいく。このあたり田中登へのインタビューで突っ込んで欲しかったのだが、インタビュアーに知識がなくてはどうしようもないか……。

でも、土佐太夫や三味線さんの関係者が成人映画に使用許可出したのはすごいと思うわ。話は文楽のほうがめちゃくちゃだから、これくらい何の問題もないという解釈だったのだろうか……。許可が取れるなら、「日高川」だけでなく「酒屋」も土佐太夫の音源使って欲しかったよ……。

┃ 脚本上で指定されている2曲

以上の浄瑠璃2曲は、誰がこれと決めたのだろうか。ここで問題になるのは、脚本では浄瑠璃使用がどういう指定になっているかだ。

『㊙︎女郎責め地獄』の脚本は、田中陽造『日活ロマンポルノシナリオ 秘本・袖と袖』(映人社/1975)に収録されている。それを確認すると、仕上がった映画自体は脚本から大きく離れていないことがわかる*11。浄瑠璃を流す指定のある箇所も仕上がった映画と同一であるが、曲の指定が実際の採用曲と異なっている。脚本には曲名の明記はなく、以下のような浄瑠璃の一節が書かれている。

1曲目(土佐座内)

〽︎夢かうつつかうつせみのもぬけの魂とも知らばこそ……

2曲目(地獄見世 おせんの部屋)

〽︎エエあんまり恋知らず。さてもしんきな男やと両手をまはして男の帯。ほどけばとくる人心、酒と色とに気もみだれ、たがひにしめつつしめられつ……

1曲目の「〽︎夢かうつつかうつせみの……」は、近松門左衛門・作『心中二枚絵草子』下の巻「知死期の道行」の一節。

『心中二枚絵草子』は、裕福な大百姓の長男・市郎右衛門が誤解によって弟が出来心で犯した罪をかぶることになり、恋人の遊女・お島と心中に至るという話。この一節は二人の死に場所への道行の一部で、市郎右衛門とお島は同じ場所で心中することができないため、市郎右衛門は川の堤、お島は置屋の自室で自害するのだが、道行では二人の魂はそれぞれの肉体を抜け出て死出の道を一緒に歩んでいることが描かれている。原文をもう少し長く引き写すと「夢か現か。空蝉のもぬけの魂とも。知らばこそ。こはなんとして、いつの間に、一所に死なん、嬉しやと。縺れ、取りつき、縋りあひ、まことの形、影の人。……」となる。

2曲目の「〽︎エエあんまり恋知らず……」は、おなじく近松門左衛門・作『堀川波鼓』上の巻「成山忠太夫内の段」の一節。

『堀川波鼓』は、夫の江戸勤めの最中、留守を守る妻・お種が息子の鼓の師匠・宮城源右衛門と酒のはずみで姦通にに至るという話。お種は嫌な男に言い寄られ、それをかわすために後で忍んでくるようにと言い逃れをするが、それを偶然居合わせた源右衛門に聞かれてしまう。これによってお種はさらに源右衛門にも口封じをしなくてはならなくなり、口外しないよう酒を酌み交わしながら説得するのだが、しらばくれる源右衛門に迫るにつれそのうちに関係を持ってしまうというその決定的瞬間にある一節だ。

浄瑠璃の筋からすると、映画の内容とまったく関係ない曲を突然入れ込んでいるという状態になっている。登場人物の属性やシチュエーションが大きく異なり、なぜこの浄瑠璃を引いてきているかはわからない。さらには、上記、さくっと「この文章はこの浄瑠璃」と書いたけど、一般的には文章ここだけ書かれても何の演目かわからないと思う。それどころか、実はこの2曲、映画で使いたくても、使えない曲。

というのも、『心中二枚絵草子』も『堀川波鼓』も、文章が残っているのみで、映画公開当時文楽で上演されていない、つまり義太夫として曲が残っていない浄瑠璃だからだ。近松門左衛門は人形浄瑠璃を代表する作者であるが、初演当時から現代まで伝承され続けている曲は実は少ない。昭和30年代に近松ブームがあり、文楽でも『曾根崎心中』『女殺油地獄』などが新規作曲等によって復活されて舞台にかかり、その後も断続的に上演されるようになった。しかし、『心中二枚絵草子』と『堀川波鼓』はそうではない。

『心中二枚絵草子』は初演(1706年)ののちは再演されていない。現行上演はなく、失われた曲となっている*12。

『堀川波鼓』も初演(1707年)のみで再演されることがなかったが、文楽では1964年(昭和39)NHKテレビ放送で復活された(作曲=野澤喜左衛門・野澤松之輔)*13。その意味では、「義太夫の曲」という形態での『堀川波の鼓』は、映画公開の1973年では新曲同然だったはずだ*14。現在でも滅多に上演されず、一般客に義太夫は馴染んでいないだろう。

田中陽造がこういう状況を知っていてあえて使ったのなら志の高い考えであったと思うが、想像するに、「現行曲ではない」ということを知らず、近松もの=有名=書いとけば音楽が探してはめてくれるor適当に曲をつけてくれる程度の考えで安易に書いたんじゃないかなあ。近松作品のどれが現行曲でどれが廃曲か、あるいはどれが伝承曲でどれが復活曲かというのは、人形浄瑠璃になじんでいなければ、全曲伝承されてると無意識で思っちゃうし、曲もカンタンにつけられると思っちゃうよね。

田中陽造の場合、脚本の文面からしても知ってる人はそうは書かないだろうなという点や時代考証上の誤りがあるので、おそらく義太夫や人形浄瑠璃に詳しくなかったのではないかなと思う。私は最初は田中陽造が浄瑠璃を指定したのではないかと思っていたので、むしろわかってなさそうなのは意外だった。

┃ 浄瑠璃の女たち

では映画で実際に使われている曲は誰が決めたのだろうか。

前述『映画監督・田中登の世界』のインタビューから読み取れる範囲では、楽曲のセレクトは音楽にクレジットされている月見里太一(鏑木創の変名)ではなく、田中登自身が決定したと読み取れる発言がある。

(音楽担当者は)ほとんどタッチしていない。要するに、今までのあり物をプールしたものと、もうひとつがさっと何百曲と音楽のものとプールしたんですよ。それを聞いて、感覚的にこの音楽がほしいっていうのを、僕の場合音楽を入れる場所は自分で決めていきますから、こういう音楽がほしいっていうのを選曲者と、選曲者なりに選んできたり、それをドッキングして、「あ、これでいきたい」って決めているわけです。

(中略)

(映画の雰囲気は、浄瑠璃の音楽がなければ)出ないでしょうね。だからまさしくあの音がほしかったんでしょうね。だからあれはあれ一本で通してる、音楽的にね。僕も音楽はあんまり入れたくないんですよ。*15

田中登が脚本の指定曲を破棄し、「酒屋」と「日高川」をセレクトしたのは、慧眼だと思う(ただし、鏑木創があらかじめセレクトした中から田中登が選んでいる可能性も高いと思う)。『映画監督・田中登の世界』のインタビューで、田中登が「中の方で使われている浄瑠璃は実際のものです」と発言しているのは、実演で現行上演される曲を選んだと言いたかったのだろう。「酒屋」と「日高川」は文楽でも頻繁に上演され、観客にも耳馴染みのある曲だ。すこしでも義太夫の知識がある人なら、どういう内容なのかすぐ思い出せる曲でもある。

また、この2曲は大曲だとか高尚だとか言われるような気を張って聴く格調高い部類のものではなく、一般に馴染み深く、いかにも芝居らしい曲であるのも特徴。言い過ぎかもしれないが、どちらかというと、いかにも「わかりやすい」下世話めの曲で、そここそがこれらの曲の良い部分だと思う。そのセレクトは、近松物(しかも現行上演のない曲)を選んでいる田中陽造のセレクトとは真逆の路線ともいえる。

お園と清姫は、ともに激しく燃える情念を内に秘めた浄瑠璃を代表するヒロインだ。

『艶容女舞衣』「酒屋の段」のヒロイン・お園は、夫に省みられない不幸な若妻。といっても結婚して3年以来、夫・半七は家に寄り付かずお園を無視しているので、実質は妻ではなく、許嫁が居候している状態である。これは半七が一方的に悪質なわけではなく、半七には結婚以前から思う女がいたところに親が決めた許嫁・お園が嫁入りしてきたというのがすべての不幸の原因で、それでも情念深い彼女は半七をずっと想い続けている。

『日高川入相花王』「渡し場の段」のヒロイン・清姫は、旅の僧侶・安珍への恋に狂乱する激情的な娘。安珍を心から慕っていたが、安珍に恋人がいたことを知り、ましてや自分を置いてその女と逃げられたとあって、男に裏切られたとして激怒して追いかける。そして人間には絶対渡れないような激流の日高川の川岸に至り、執着心のあまり大蛇に化けて川を泳ぎ渡り、追いかけ続けるという情念の凄まじさを見せる。

「酒屋」のお園の境遇は、恋する男・梅吉に顧みられないお蝶の境遇そのままだろう。また、「酒屋」で描かれるお園の人物造形はあまりに理想的すぎて先鋭的にすぎ、この曲が流れているのが「清吉」が虚構上のお蝶の姿を語る場面であることと一致している。

もうひとつの曲、「日高川」が流されるおせんと梅吉の情事のシーンの演技演出で特徴的なのは、おせんが梅吉のむこうに何か異様なものを見ているような目線を向け続けることだ。また、この曲が流れるクライマックスの部分では、御簾内に座るお蝶の前で、娘の人形が一瞬で化け物の姿に変わる演出がされている。これを梅吉を通してお蝶の本性を見ていると考えると、清姫の変身はお蝶の変身であるとみることができる。

映画の中では大蛇の姿は表現されないが、この曲が流れるとき、すでにお蝶は執心ゆえに白い着物を着せられて人外に落とされ、「大蛇」の姿となって晒し場に座っている(「日高川」の清姫も大蛇をあらわす姿になると白い着物になる)。この映画では、「酒屋」と「日高川」という2曲の浄瑠璃によって、お蝶というひとりの女が同時に持ち得るふたつの側面を描いていると想像できる。

しかし、もう少し深掘りをすることもできる。浄瑠璃2曲は本作のヒロイン2人の表と裏をそれぞれ表現しているのではないかという見方だ。「酒屋」のお園はお蝶であり、「日高川」の清姫はおせんを象徴しているのではないか。

「酒屋」のお園は、本当に純粋で貞淑なだけの女なのだろうか? 本作に引用されているクドキの部分も、文面だけを読むとお園は純粋で受け身な女に思えるが、いや、純粋なのは本当なのだけど、現行上演のない「酒屋」以前の段を含めて彼女の話をよく聞いていると、お園は夫・半七と肉体関係がないことに思い悩み、その半七に異様なまでに執着している。純粋すぎて狂ってるというか、「なんでそこまで執着してるの!?」と思わせるアグレッシブさを持っている。嘆きの内容がすべて思い込み&極端なのも怖い。本作のお蝶もまた、自分を省みず一度も関係を持たなかった梅吉への執着心が突き抜けすぎて、わかっていて好きでもない男・粂蔵に抱かれた挙句に心中の巻き添えを食らわせ、つきまとうという凄まじい当てこすり行動に出る、純粋すぎて狂っている女だ。大坂へ立つことを決意した梅吉は晒し場へ赴いて、お蝶に空虚な謝罪をする。すると、お蝶は「梅吉のことは思い切った、粂蔵とは一生離れない、たとえ非人手下の足を洗って逃げても追っていく」と告げて不気味に笑う。しかし彼女が執着しているのは粂蔵ではなく、やはり梅吉なのだ。粂蔵をつけまわすことで、一生梅吉に執着と報復をしつづける気なのである。お蝶は始終堂々と晒されているが、粂蔵のほうは「ちくしょう、俺は騙されたんだ〜!」「俺は嫌だ〜! こんな女と地獄に堕ちたかねぇ〜!」と晒し場で泣き続けている。

一方、清姫は本当に大蛇になった恐ろしい女なのだろうか? 浄瑠璃をよく聞いていると、実は清姫は嫉妬に駆られる形相と川を渡る行動が異形すぎて大蛇のごとく見えるだけで、本当に蛇身になったわけではない。実際には恋人をしんから想っている純粋な娘だ。また、「道成寺絵巻」等で描かれる道成寺伝説では、安珍を追ってくる娘は大蛇に化身して男を焼き殺すが、先述の通り清姫は本当に大蛇になるわけではなく、男を殺すこともない*16。ただ「なにも知らない人からは一見そう見える」という設定だ。そして、現行上演はないが、「渡し場の段」ののち、清姫は最後には安珍やその真実の恋人を救うため自らの命を捨てる。これは本作のおせんの性格=地獄見世の蓮っ葉喋りの女郎だが芯は純粋であり、クズ情夫にも心底惚れていたり、最後には梅吉を思って自分は身を引くという情の厚さと重なる。清姫はおぞましい大蛇の姿になる一見恐ろしい女だが、本当に恐ろしいのは、徹底した貞淑さで男に執着しつづける続けるお園のほうではないか。お蝶は「清吉」の話からすれば梅吉を一途に想う可憐な娘に思えるが、おせんが晒し場で本人から聞いた真実はそうではなかった。地獄見世にたかる男たちと対等に渡り合い、朋輩女郎と激しく喧嘩するおせんよりも、お蝶はよほど狂っている。

ただ、この深読みは浄瑠璃の現行上演のない段の考証も踏まえたものなので、さすがにここまで考えて演出に採用しているわけではないと思う(お園の本性が怖いというのや、清姫は純粋であるというのは、「酒屋」や「日高川」からだけでも読み取れるが)。

以上は私の推測だが、この2曲が本作においてどのような意味を持ち得るのか、たくさんある浄瑠璃の中でもどういう考えでこの2曲をセレクトしたのか知りたく、繰り返しになるが、『映画監督・田中登の世界』のインタビューが不足であるのは本当に残念に思う。

┃ 備考 冒頭の曲「〽︎つらきは浮き世……」

本作では上記2曲以外にも、浄瑠璃風の曲が使われている。映画冒頭、日活のマークが出て、タイトル・スタッフ・キャスト名が書かれた石畳を真俯瞰で這うように撮られた映像のバックに流れ、タイトルが終わると、地獄見世の片隅の掛小屋で袖乞いらしい女がこれを演奏していることがわかる、という設定になっている曲だ。

〽︎つらきは浮き世、あはれや我が身、惜しまじ命、露にかはらん、露にかはらん

長いこと何の曲かわからなかったのだが、最近、井原西鶴『好色一代女』巻一「淫婦の美形」の冒頭の一節からとられていることに気づいた。

清水の西門にて三味線をひきたてうたひけるを聞けば、「つらきは浮き世、あはれや我が身、惜しまじ命、露にかはらん」と、その声やさしく袖乞の女、夏ながら綿入れを身に掛け、冬は覚えてひとへなる物を着る事、はげしき四方の山風今、「むかしはいかなる者ぞ」とたづねけるに、遊女町六条にありし時の、後の葛城と名に立つ太夫がなりはつるならひぞかし。

これが何の曲かというと、『新編古典文学全集 井原西鶴集(1)好色一代女』の注釈には「当時、遊里で流行した片撥の歌かとも、間の山節の一節かともいわれているが未詳」とある。つまりこれは伝承されて現在にまで存在している曲ではないことがわかる。田中登のインタビューでは使用楽曲には基本的に新規作曲がないように受け取れたが、これだけは新規で起こしているのかもしれない。

この部分は脚本に詞章の指定はないので、田中登の独自演出かと思われる。零落した遊女らしい袖乞いの女が演奏しているというシチュエーションも『好色一代女』の該当シーンと一致しており、引用元をいかした使い方であると言える。

┃ 参考文献

- 高崎俊夫・藤木TDC・高護=インタビュー・構成、Hotwax=編『映画監督・田中登の世界』シンコーミュージック・エンタテイメント/2007

- 田中陽造『日活ロマンポルノシナリオ 秘本・袖と袖』映人社/1975

- 東明雅(好色一代女)=校注・訳『新編日本古典文学全集 66 井原西鶴集(1)』小学館/1996

- 長友千代(心中二枚絵草紙)、鳥越文蔵(堀川波鼓)=校注・訳『新編日本古典文学全集 75 近松門左衛門集(2)』小学館/1998

*1:「浄瑠璃」とは、太夫による語りと三味線の伴奏で構成される、「語りもの」の劇音楽のジャンル名。人形浄瑠璃(文楽)では、この「浄瑠璃」にあわせて人形が演技し、舞台上に物語を織りなしていく。「浄瑠璃」とひとくちにいっても演奏の種類がいろいろとあり、「ナントカ節」という名前がついている。人形浄瑠璃で演奏される場合は、音楽ジャンルとしては「義太夫節」と言う。「義太夫節」で演奏される「浄瑠璃」がどのような楽曲なのかを簡単にいうと、ナレーション付きのミュージカル、あるいはオペラの音楽のようなもの。曲=物語としてつくられていると思っていただけると掴みやすいと思う。状況を説明しているナレーション部分もあり、登場人物のセリフの部分もある。登場人物がリアルに喋っているように語る部分、文章を読み上げるように平坦に語る部分もあるが、メロディがついて歌のようになっている部分もある。「義太夫節」はいまとなっては細々としたジャンルだが、かつては一般庶民にも稽古事として普及しており、「義太夫節」で語られる「浄瑠璃」をみんな知ってた、らしい。

*2:舞台の展開とは関係ない曲の演奏が外部から偶然聞こえてくるという体裁で、サブの伴奏に浄瑠璃の演奏を行うこと。

*3:江戸時代(初演当時)の市井を舞台とした話。

*4:参考:国立国会図書館 歴史的音源のサイトでこの部分の音源を聴くことができる。

「三勝半七(酒屋の段)」二世豊竹つばめ太夫+野澤勝市/ビクター/1931

http://rekion.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1320813/1

http://rekion.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1320814/1

http://rekion.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1320896/1

http://rekion.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1320815/1

加藤泰監督『日本俠花伝』(東映/1973)には、登場人物がこの部分を口ずさむ演出がある。逃げる男を引っ捕まえて崖から海に飛び降り、巻き込み心中をぶちかましたヒロイン・真木洋子と彼女の恋男はたまたま付近で釣りをしていた老俠客・曾我廼家明蝶に助けられ、彼の家で目を覚ます。しかし、真木洋子はこうなっても何も言わない男に絶望し、無言の後悔をする。それを見た曾我廼家明蝶が「♪去〜年〜の〜秋の〜煩いに〜」と突然歌いだす。すぐに歌い終わってしまうので、このあと「い〜っそ死んで〜しもうたら〜♪」と続くことを知らなければ、曾我廼家明蝶がなぜこれを歌っているのかわからない。少なくとも加藤泰の世代では、この「酒屋」は誰もが知っている曲だったんだなと感じたシーンだった。

*5:徳川期以前の時代に題材をとったもの。歴史的事件や人物、軍記物をモチーフにしている。初演当時からすると時代劇。

*6:本作で使われているような変化をするタイプのかしらは文楽にも存在するが、通常、「渡し場の段」にはガブを使う。簡単に調べたところ、少なくとも現在では八王子車人形でも清姫は文楽とおなじくガブのかしらを使っており、ここで使われているものとは異なるようだ。

*7:昭和期を代表する人形遣い。華やかな女方役で有名。人形でも映画出演では、溝口健二『西鶴一代女』『浪華悲歌』、成瀬巳喜男『お國と五平』、内田吐夢『浪花の恋の物語』など。

*8:義太夫狂言や舞踊において、役者が人形浄瑠璃の人形の動作に似せて演技をする演出のこと。黒衣姿等の人形遣い役が背後に立ち、人形を遣っているように見せる。娘役の激情を表現する場面に用いられることが多く、有名なのはこの「日高川」のほか、『伊達娘恋緋鹿子』の「櫓のお七」など。「櫓のお七」の人形振りは加藤泰監督『ざ・鬼太鼓坐』で見ることができるが、かなり下手……。あれは完全に素人の真似事ですね……。

*10:当時は襲名前で伊達太夫。土佐太夫襲名後は「日高川」への出演はなし

*11:ただし、最後に親方が役人と結託して地獄見世女郎の女たちを裏切る展開は脚本にはない。

*12:歌舞伎では1973年6月に『恋の天満橋』という外題で上演があったようだ。

*13:歌舞伎では断続的に上演あり。

*14:舞台での復活初演は1983年(昭和58)。

*15:これは記事の趣旨に関係のないことだけど、この文章、本当にひどすぎる。なんでこんな整理できていない文章を平気で出してくるのか。ライター、編集者、出版社に良識と責任感が一切ないんだなと思った。映画関連はこの手の粗悪な書籍が平気でまかり通るのが本当に残念。

*16:文楽現行「渡し場の段」は『日高川入相花王』の外題のもと上演されているが、実際にはその先行作『道成寺現在蛇鱗(どうじょうじげんざいうろこ)』「清姫日高川の段」を改作したものを上演している。『道成寺現在蛇鱗』『日高川入相花王』は道成寺伝説をモチーフにしていながら、「実は道成寺伝説は事実ではなかった」というドンデン返しと、「なぜ世間では清姫が大蛇と言われるようになったか」にストーリー上のからくりがあるのが特徴。