『義経千本桜』の全段のあらすじ、時系列・舞台まとめ。

2020年4月大阪公演は残念ながら全日程公演中止になってしまったが、5月東京が無事全日程公演できることを祈って、公開します。

- ┃ 概要

- ┃ 時系列・舞台

- ┃ 舞台MAP

- ┃ 登場人物

- ┃ 初段 「初音の鼓」の義経下賜と頼朝の3つの疑念

- ┃ 二段目 義経の旅立ちと大物浦の廻船問屋

- ┃ 三段目 吉野の鮓屋一家と謎の奉公人

- ┃ 四段目 忠信の正体と「初音の鼓」

- ┃ 五段目 能登守教経との対決

- ┃ 文化デジタルライブラリー 解説ページ(動画あり)

- ┃ 全段の床本pdfダウンロード

┃ 概要

人形浄瑠璃黄金期の時代浄瑠璃。

源平の合戦が終焉し、源氏の世が訪れた頃。平家の武将、知盛・維盛・教経は源義経に討ち取られたと思われていたが、頼朝の前に供されたそれは実は偽首で、本物は市井にまぎれてそれぞれに行動を起こしていたという着想の物語。

源義経は兄からは謀反を疑われ、後白河法皇からは「初音の鼓」を下賜されて兄を討つように命じられて両者の板挟みになり、「初音の鼓」を静御前に預け、都を離れて流浪の旅に。その行く先で義経は姿を変えた平家の武将たちに出会う。

延享4年(1747)竹本座初演。作者は二代目竹田出雲・三好松洛・並木千柳*1(正本による)。

┃ 時系列・舞台

┃ 舞台MAP

ピンをタップすると、地名と段名([]書きは現在の地名)が出ます。

初段:イエローピン

二段目:ブルーピン

三段目:バイオレットピン

四段目:ピンクピン(ピンクのルートは道行)

五段目:グリーンピン

┃ 登場人物

藤原朝方 〈前期=吉田玉助/後期=吉田玉志〉

左大臣、左大将を兼任する悪人。後白河法皇の院宣にかこつけて義経を陥れようとする。若葉の内侍に執心しており、その夫維盛入水と聞いてチャンス〜!と思っている。

後白河法皇

舞台上には姿を見せない最高権力者。源頼朝と緊張関係にあり、初音の鼓に寄せて義経に兄を討たせようとしているようだが、その本心は誰にもわからない。

源義経 〈吉田文昇〉

源頼朝の弟。平家討伐で大きな軍功を上げるも、兄から謀反を疑われ不和となる。初音の鼓を受領したことによって兄を討つ命を受けるが、ひとまず「鼓を打たなければよい」という頓知で切り抜ける。

武蔵坊弁慶 〈吉田玉佳〉

義経の忠実な家臣。ブッキラボーでやたら気の早い性格。義経にかけては乙女。首占いをする(引っこ抜いた首を投げてそれが転んだ方向が義経の向かった先だという独自の発想の占い)。

猪熊大之進 〈吉田玉勢〉

藤原朝方の家臣🐗🐻。弁慶とぎゃーぎゃー喧嘩したり、吉野まで出張したりと、わりと活躍する。

初音の鼓

打ち鳴らせば雨を呼ぶという小鼓で、義経がかねてより所望していた。両側に張ってある皮は源九郎狐のパパ狐&ママ狐。*2登場人物ではないですが、ピーターラビットのお父さん感覚で載せてみました。

若葉の内侍 〈吉田簑二郎〉

小松三位・平維盛の妻。息子・六代君とともに浄心尼の庵室に身を寄せている。

六代君 〈前期=桐竹勘介/後期=吉田玉路〉

平維盛と若葉の内侍のあいだに生まれた息子。おなかがいたくなりがち。

浄心尼 〈吉田簑一郎〉

若葉の内侍と六代君が身を寄せる北嵯峨の庵室の老尼。かつて維盛の館に奉公していた。

(注:丸本では本文中に名前は出てこない)

小金吾武里 〈吉田一輔〉

維盛に仕えていた主馬。維盛が消息不明になった後は菅笠売りに身をやつし、その行方を追っていた。北嵯峨の庵室に身を寄せていた若葉の内侍、六代君とともに大和へ旅立つ。

卿の君 〈桐竹紋臣〉

義経の正室。平時忠の娘。ただし時忠は養父で、実の父は河越太郎。*3

静御前 〈豊松清十郎〉

義経の愛妾の白拍子。卿の君とは仲良し。義経が都落ちをするとき、「初音の鼓」を預かる。

駿河次郎〈桐竹紋秀〉・亀井六郎〈吉田文哉〉

義経の家臣。いつもついてくる。

河越太郎重頼 〈吉田文司〉

鎌倉方の評定。頼朝に遣わされて堀川御所を来訪、義経へ3つの不審を詮議する。実は卿の君の実父。

土佐坊正尊 〈前期=吉田玉誉/後期=吉田簑太郎〉

頼朝によって河越太郎と同時に派遣された討手。河越太郎の詮議が終わるまでは攻め入らないことになっていたがそれを違え、弁慶と交戦する。そのせいで首占いの素材にされることに……⤵️

逸見藤太 〈吉田勘市〉

土佐坊の家臣。出てきてすぐ始末されるかわいそうな人。

佐藤忠信🦊 〈桐竹勘十郎〉

義経の家臣。八島の戦いで義経を守って討死した佐藤次信の弟。八島の戦いののち、母の看病のため帰省していたが、義経の危機を聞いて都へ戻った。義経から「九郎義経」の名を賜り、静御前を守って旅をするが、「初音の鼓」の音を聞くとなんだか微妙に様子がおかしくなる。……と思っていたら、その正体は400年の歳を経た狐で、狩られた父母がその皮にされた「初音の鼓」を慕って佐藤忠信に化けて鼓についてきていたのだった。

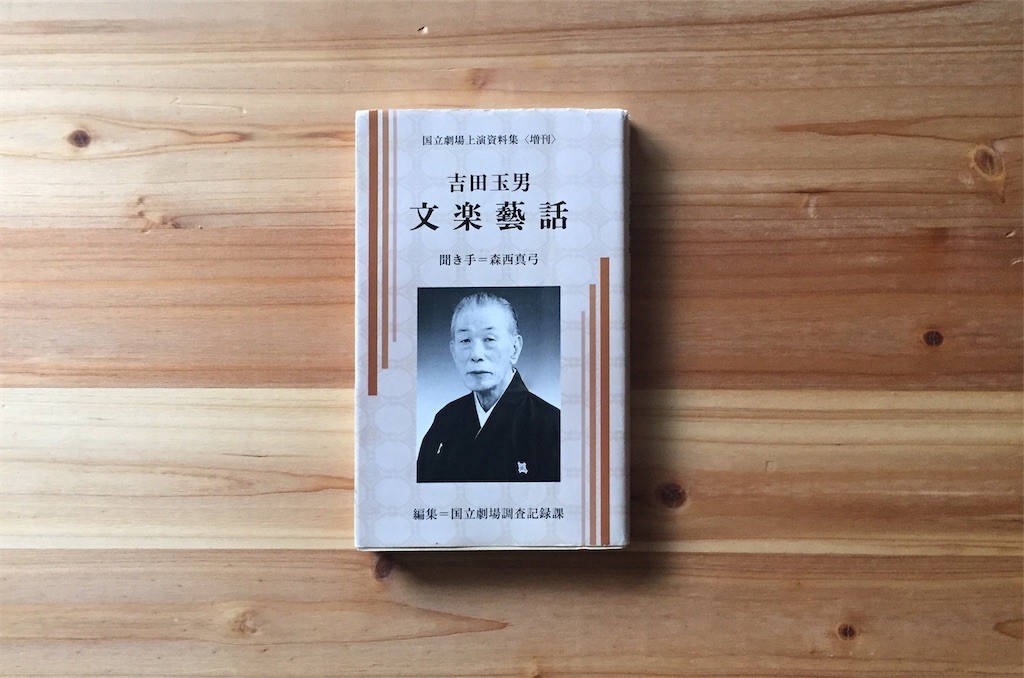

渡海屋銀平(新中納言平知盛) 〈吉田玉男〉

大物浦でも有名な廻船問屋・渡海屋を営む町人。鎌倉武士の詮議にもひるまず、町人とは思えない性根。その正体は八島の海に沈んだと思われていた平知盛だった。安徳天皇を守護し、平家再興の時を狙っている。

おりう(典侍局) 〈吉田和生〉

銀平の妻。お安の世話をしながら船宿の切り盛りをしている。実は安徳天皇の乳人・典侍局。

お安(安徳天皇) 〈桐竹勘次郎〉

銀平とおりうの娘。ちびっこながらかしこく、言われなくても自分でちゃんと勉強ができるタイプ。不思議な力を持っていると思われていたが、その正体は安徳天皇。清盛の虚栄のため、姫宮ながら男宮と偽って帝位につけられた。

相模五郎 〈吉田清五郎〉

北条時政の家臣を名乗り、渡海屋へやってきた粗暴者。その正体は平知盛の家臣だった。

入江丹蔵 〈前期=桐竹紋吉/後期=吉田玉翔〉

平知盛の家臣。一瞬だけ出てきてすぐ自害。

いがみの権太 〈前期=吉田玉志/後期=吉田玉助〉

本名は権太郎。盗みや強請りの常習犯ゆえに村の者からは「いがみの権太」と呼ばれ疎まれている。下市村の鮓屋・弥助の長男ながら、素行を咎められて父・弥左衛門から勘当された。

小仙 〈吉田勘彌〉

権太の妻。かつては私娼だったが、今では街道筋で茶店を営んで暮らしている。夫とは全く異なる気持ちのよい性格。

善太 〈前期=吉田和馬/後期=吉田簑之〉

権太と小仙の息子。あかんぼの頃から腹痛ひとつ起こしたことのない元気な子。

弥左衛門 〈吉田玉也〉

下市で有名な釣瓶鮓屋・弥助の先代主人。現在は手代・弥助に名跡を譲っている(「弥助」というのが主人の名跡)。権太、お里の父。厳格な性格。重盛に恩義があり、その嫡子・維盛を町人と偽ってかくまっている。

お里 〈すしや前=吉田簑助/後=吉田簑紫郎〉

鮓屋・弥助の看板娘。弥左衛門の娘、権太の妹。母とともにお店で接客をしている。弥助に恋心を抱いていて、今夜の祝言にワクワク💕

弥助(三位の中将 平維盛) 〈吉田玉男〉

弥左衛門に見出され、鮓屋・弥助の家督を譲られ当主となった青年。ド田舎におるわけない二次元みたいなイケメンだと思っていたら、正体は平維盛だった。

弥左衛門女房 〈桐竹勘壽〉

弥左衛門の妻、権太・お里兄妹の母。権太に甘く、嘘にすぐ騙される。

梶原景時 〈吉田玉輝〉

鎌倉からの上使。源頼朝に命じられ、維盛詮議のため吉野を訪れる。ゲジゲジの異名があり嫌われているが、実は歌に心を寄せるもののふ。(え? あの文字、この人のアイデアだったの??)

吉野の百姓ズ

吉野の蔵王堂のお掃除に駆り出されている人々。雑談しながら適当に掃除している。

山科の法橋坊・梅本の鬼佐渡坊・返り坂の薬医坊

金峰山の荒法師たち。太刀を佩いて武装している。

川連法眼

吉野山の検校、その威厳で荒々しい衆徒たちを束ねる。師・東光坊の縁で義経を館にかくまう。

横川の覚範(能登守教経)

法橋坊のもとに身を寄せている聡明な客僧。堂々とした体躯で、大きな太刀を佩いている。正体は八島で入水したと思われていた能登守教経。水泳が得意。

飛鳥

川連法眼の妻。兄は頼朝の重臣・茨城左衛門。

佐藤忠信(人間) 〈桐竹亀次〉

義経の家臣。故郷から戻って直接川連法眼の館へ参上したところ、義経と話が合わなくて叱られるが、ホントに今来たばっかりだから仕方ない。

┃ 初段 「初音の鼓」の義経下賜と頼朝の3つの疑念

大序 仙洞御所の段

−元暦2年[1185]6月 後白河法皇の御所−

- 「初音の鼓」の下賜と朝方の謀略

源平の合戦が終わり、源氏全盛の世となった頃。安徳天皇が八島で入水したのち、政を執り行うのは後白河法皇となり*4、その側近に仕える藤原朝方は立場を利用して思うがままに振舞っていた。

その御所へ、源義経とその供・武蔵坊弁慶がやってくる。義経は朝方に命じられ、後白河法皇へ八島の合戦と平家一門の最期の様子を詳しく語って聞かせるが、それほどの武功がありながら兄頼朝に追い返されたのは何故かと朝方が問う。弁慶が進み出て、それは手柄をもたない範頼の讒言によるもので、精査しなかったのは頼朝の不備だと言う。弁慶は無礼であると義経に叱りつけられ、朝方は後白河法皇に奏上するとして御殿深くへ入る。

朝方が去ると、その諸太夫*5・猪熊大之進🐗🐻がやってきて、維盛の妻・若葉の内侍を片付けてしまわないのはなぜかと義経に問う。女子供に構う必要はないと答える義経に、猪熊は「朝方は若葉の内侍に執心しているのでどう扱ってもこっちの勝手」と言い出し(腰巾着特有の謎の唐突論法)、弁慶は平家の女を引き入れるのはならぬとつっかかる。すると猪熊は、義経は平時忠*6の婿ではないかと言い、弁慶と低レベルな喧嘩になる(二人ともアホなので)。

やがて朝方が姿を見せ、後白河法皇より院宣とともに禁庭の宝「初音の鼓」を義経に下賜するとして箱を差し出す。雨を呼ぶという「初音の鼓」は、軍略にいかそうと義経がかねてより所望していた品だった。義経が箱を開けてみると、中身は鼓のみ。朝方は鼓こそが院宣であるとして、鼓の表と裏は頼朝・義経の兄弟を象徴しており、その鼓を打つこと=後白河法皇に敵対する頼朝を討つことが院宣であると告げる。義経は兄を討つことはできず鼓を受け取らないと返答するも、綸言は取り消せないとして許されない。怒った弁慶は院宣が不適切なら側にいる公家が諌めるべき、出直してこいと朝方につっかかるが、義経に厳しく叱り付けられ、目通りを禁じられる。

義経は、鼓を受け取らなければ法皇に背き、受け取れば兄に背くが、拝領しても打たなければ道理に外れないとして鼓を受け取り、御所を退出するのだった。

(「初音の鼓」を下賜されるくだりは現行床本では一部カットがあり、院宣に添えて鼓を下賜する設定ではなく、鼓のみを下賜する設定になっている)

〈太夫=竹本碩太夫、豊竹亘太夫、竹本小住太夫、豊竹咲寿太夫/三味線=鶴澤清方、鶴澤清允、鶴澤燕二郎、野澤錦吾、鶴澤清公〉

北嵯峨の段

−元暦2年[1185]8月1日 北嵯峨の庵室−

- 身を隠す維盛の妻・若葉の内侍と子息・六代君

- 主馬小金吾の来訪と朝方の追っ手

- 内侍一行、高野山へ出立

平家が都を追われた後、三位の中将維盛の妻・若葉の内侍とその子・六代君は、北嵯峨の庵室に身を寄せていた。維盛の生死の噂は様々に流れているが、若葉の内侍は夫が都を旅立った日をその命日と思っていた。きょうは維盛の父・平重盛の命日。若葉の内侍は香華をとって閼伽の水を供えようと、浄心尼を手伝って水を汲み、御殿にいた頃の衣装に着替え、重盛の絵像を壁にかけて手を合わせる。

そうしていると足音が聞こえてきたので、浄心尼は枕屏風で若葉の内侍の姿を隠す。やがて村の歩きがやってきて、浄心尼に庄屋まで判を持って来るように伝言する。普段とは違う歩きが来たことに不審がる浄心尼。村の歩きは庵室でいかがわしい商売をしているのではないかとひとしきり見回すと、早く来るように言って去っていく。歩きが去った後に若葉の内侍の草履がなくなっていることに気づいた浄心尼は涙ぐみ、一同はこのような憂き目に遭うことを悲しむ。(現行では村の歩きのくだりはカット)

そんな庵室へ、朗らかな菅笠売りがやってくる。その正体は、維盛に仕えていた主馬・小金吾武里だった。小金吾はひとしきりの挨拶を終えると、維盛が高野山へ入ったとの確かな噂があるため、六代君とともに高野山へ行って維盛に会わせたいという参上の旨を伝える。若葉の内侍は、高野山は女人禁制だが麓までは自分も行きたいと言い、一同は旅立ちの用意をする。

そのとき外で足音がして、浄心尼は若葉の内侍と六代君を仏壇の下の戸棚へ隠す。やって来たのは猪熊大之進🐗🐻。ドヤドヤと庵の内へ入り込んで、若葉の内侍と六代君を出すよう浄心尼に言いつける。尼と小金吾はしらばくれるが、猪熊は若葉の草履を取り出し、老尼がこのような履物を持っているはずがないと言う。さきほど来た村の歩きは、実は猪熊の家来が化けたものだった。猪熊は浄心尼を捻じ上げて拷問するとして奥の間へ入る。

その隙を見た小金吾は、菅笠売りの荷物に内侍と六代君を入らせ、重盛の絵像を回収する。奥の間から出てきた猪熊が女子供の姿を見なかったかと尋ねるので、小金吾が庵室の裏伝いを身分の高そうな女が子供を連れて逃げて行ったと教えると、猪熊は「それだ〜!!」とばかりに追って行った。小金吾はその隙に荷を背負って出て行こうとするが、浄心尼の見張りに残っていた猪熊の家来に荷物の隙間から女の着物が出ていると引き止められる。小金吾は飛びかかってくる家来2人を倒し、再び菅笠売りのふりをして北嵯峨を後にするのであった。

堀川御所の段

−元暦2年[1185]8月後半 京二条堀川御所−

堀川御所では、病気がちだった義経の正妻・卿の君を力づけるために静御前の舞の催しが執り行われ、義経、卿の君、義経の家臣・駿河次郎と亀井六郎らがそれを鑑賞して大いに盛り上がっていた。

良い慰みになったと喜ぶ卿の君に、静御前は願いがあると申し出る。それは、義経に弁慶を許すよう執り成して欲しいというものだった。弁慶の頼みの綱の仲良し家臣たちは休暇で帰国中のため、静の楽屋へやってきてほろほろ泣いて頼んだというので、みなホッコリ☺️ 義経は、もうちょっと懲らしめておくところだけど、注意して荒気を出さないように言いつけようとして、駿河・亀井を連れて奥へと入っていく。そうして静御前と卿の君が喜んでいると、弁慶が腰元らに連れられておずおずとやってくる。卿の君が「君は船なり、臣は水なり」と、臣下が波立つことがあれば主君の船を覆すことがあるので、荒気はやめて大人しくしなさいと教え諭すと、弁慶はただひたすら謝るのだった。(現行ここまでカット)

そこへ斥候がやって来て、土佐坊正尊・海野太郎が義経の討手としてこちらへ向かっているとの噂があること、そして鎌倉方の大老・河越太郎重頼が直談あるとして次の間に控えていることを報告する。卿の君は河越太郎は自分に縁があると言って、義経の前に通すよう申し渡し、自らも弁慶・静御前を連れて義経のいる奥の殿へ向かう。

ほどなく大紋烏帽子姿の河越太郎がやって来て、義経に恭しく挨拶をする。河越は、頼朝は義経に対して3つの不審を抱いていると言い、その返答によっては自分も土佐坊たと同様の討手だと答える。

頼朝の1つ目の不審は、「平家討伐という軍功を立てながら、頼朝との面会を許されず腰越で追い返されたのは無念ではないか」ということ。義経は兄に使える礼儀を重んじれば無念と思わないと答える。

河越は続いて第2の不審「平家の首のうち、新中納言知盛、三位の中将維盛、能登守教経の首が偽物だったのはどういうことか」を問う。義経は、偽首は天下を一旦鎮めるための計略であると釈明する。各地に散る平家の残党は今も蜂起を狙っており、平重盛の嫡子・維盛、あるいは知盛や教経のような者の生存が知れれば再び動乱が起こるため、死んだという風聞を流し、その裏で家臣らを休暇と偽って全国へ遣わし、残党を討ち取る手筈になっていると言う。同じ清和源氏の子孫でありながら頼朝は栄華を謳歌し、自らは朝廷に平身低頭する身の上を嘆く義経に、河越は「それ故に謀反を企てたのか」と問う。それは、義経が頼朝を討つ院宣を乞うために「初音の鼓」を拝領したと、朝方が頼朝へ讒言していたのであった。義経は「初音の鼓」はもとより所望していたが、下賜される段になって兄頼朝を討つ意味が付け加えられたことを語り、拝領はしても飾ってあるばかりで手に触れていないことを語る。

河越太郎は先の2つの不審への答えは真実としつつ、第3の不審「なぜ平家と縁組し、平時忠の娘である卿の君を妻となしたのか」を問う。すると義経は逆に、頼朝の妻・政子は平家に連なる北条時政の娘ではないかと言うので、河越はそれは北条家を味方につける政略結婚であると答える。義経は、卿の君は実は河越太郎の実の娘であり、平時忠はあくまで養父、なぜそれを頼朝に申し開きしなかったのか、義経と縁があると身の瑕瑾と思い隠したのかと河越に問う。河越は義経を婿に持っていることを誇りに思っており、隠すつもりはないと言う。しかし讒者の勢力が強い今、縁故があると明かしても、縁者による庇い立てとなって聞き入れあるまいと語り、義経に卑怯者と思われることが恥ずかしいとして、河越は差添を抜いて自害しようとする。

そこへ卿の君が走り出てきて「その言い訳は自ら」と差添を奪い取り、自分の喉に突き立てる。義経は驚き、静御前は卿の君を抱き上げてうろたえる中、河越太郎は涙を隠し、自らの命と引き換えに頼朝の疑惑を打ち消し、義経との仲を取り持った卿の君の覚悟を褒め称える。河越太郎が差添を抜いたのは、卿の君に自害をさせるための狂言だった。卿の君は静御前へは義経の今後を、河越太郎へは時忠の娘の首を頼朝へ差し出すことで兄弟の和睦をさせて欲しいと頼む。河越が涙を呑んで介錯の刀を抜くと、卿の君は最後にたった一言娘と言って欲しいと乞うが、父は親子の名乗りは来世でと語り、卿の君の首を落とすのだった。

一同が泣き沈んでいるところへ陣太鼓の音が聞こえ、土佐坊・海野が攻め入ってきたことが知れる。河越は彼らも頼朝の上使で、それに過ちあって頼朝への謀反も同然として、追い返すか遠矢で防ぐように言い、それを承知した亀井らが威嚇攻撃に向かう。義経は一番無分別な弁慶を心配し呼び出そうとするが、すでにすっ飛んでいった後だった。義経は静御前に命じて弁慶を止めに行かせるが、亀井らが駆け戻ってきて、弁慶が海野太郎を打ち砕いて討手らを殺してしまったことを報告する。河越太郎は弁慶の粗忽な行動に卿の君の死が無駄になったことを悔やむ。義経はすべて自らの傾く運のなす業、弁慶の粗暴を理由に都を退けば勅命にも背かず、頼朝の怒りも治るだろうと語り、出立を決意する。河越は床に飾られた「初音の鼓」を取り、兄弟の和睦は自分が執り持つので鼓を持って行くよう義経に勧める。義経は鼓を受け取ると、河越に頼朝との和睦の執り成しを頼み、駿河・亀井を供に館を出ていき、河越もまた鎌倉へと帰っていった。

やがて弁慶が戻ってきて、海野を倒し土佐坊を生け捕ったと大声を上げるが、館は静まり返っている。馬上に捕らえられていた土佐坊は上帯を引き切って仲間を呼び寄せ、弁慶を取り囲ませるが、弁慶は軍卒たちを次々なぎ倒し、土佐坊を再び引っ掴んで義経や卿の君、家臣らを探し回るも、誰も見当たらない。土佐坊が逃げ回ったせいでお供に遅れたと思った弁慶は土佐坊の首を引っこ抜いて放り投げ、それが倒れた方向で義経の行方を占い、主人を追っていくのであった。(そんな文楽センス丸出しの「あ〜した天気にな〜れ☺️」みたいなことある?)

〈奥:太夫=豊竹藤太夫/三味線=鶴澤清友 アト:太夫=竹本小住太夫/三味線=鶴澤寛太郎〉

┃ 二段目 義経の旅立ちと大物浦の廻船問屋

伏見稲荷の段

−元暦2年[1185]8月後半 前段の直後 夜明け前 伏見稲荷鳥居前−

堀川御所から出立し大和路を急ぐ義経・亀井六郎・駿河次郎の一行は、伏見稲荷に差しかかっていた。

義経らが都落ちと卿の君の死の無念を語らっていると、静御前が追いついてきて義経に抱きつき、置いてけぼりを恨み泣きする。行く先の多武の峰は女人禁制であり、女性を同道してはどう思われることかと駿河次郎が静御前をなだめていると、息せき切った弁慶が追いついてきて、土佐坊や海野を始末していたため遅参したと言う。義経は扇で弁慶を叩き立てるが、弁慶は何故義経が怒っているのかわからない。義経が弁慶の軽率な行動で河越太郎の誠意や卿の君の犠牲が無駄になったと叱りつけると、弁慶は知らなかったこととはいえ義経の身に危険が及んでいては何もしないではいられない、それも義経が漂白せざるを得なくなったためだとして、拳を握りしめて泣く。静や駿河の口添えもあり、義経は母の看病で帰郷中の家臣・佐藤忠信の代わりとして、弁慶を同道することを許す。

弁慶が喜んでいると、今度は静御前が弁慶に義経同道の執り成しを頼むと言い出す。弁慶は静が自分の執り成しをしてくれたことはありがたく思いながらも、一行は行く先を変更し尼が崎・大物浦から船に乗って九州へ向かうとして、長旅になればますますお供はさせられないと語り、都へ残って吉報を待つように説得する。静はなおも義経に抱きついて連れて行って欲しいと懇願するが、義経は涙をこらえて静に待っているように言い渡し、「初音の鼓」を形見に預ける。それでも静は川に身を投げて死ぬと騒ぎ立てる。駿河次郎は静が早まったことをしないよう、彼女と「初音の鼓」を鼓の緒で道端の木に縛り付け、道を急ぐ。

木に縛られた静御前が泣き叫んでいると、土佐坊の郎等・逸見藤太が雑兵を引き連れてやってくる。縛られた静御前を見つけた逸見が義経の愛妾と「初音の鼓」を一気に発見!ラッキー!とばかりに縄を切り解いていると、佐藤忠信が現れて逸見を投げ飛ばし、始末してしまう。

そうしていると義経らが駆け出てきて、互いの無事を喜び合う。忠信は故郷出羽に帰って病気の母を看病し、母が本復したため義経のところへ戻ろうとしたところ、堀川の夜討を聞いて義経を探して追ってきたのであった。義経は忠信の働きを褒め称え、「九郎義経」の名前を譲り、また褒美として大将の鎧を忠信に授ける。義経は忠信に静御前とともに都に留まるように言いつけ、義経一行は大物浦を目指して旅立つ。忠信はそれを追おうとする静を制し、鼓を義経と思って肌身離さずいるようにと「初音の鼓」を彼女へ預けるのだった。

(現行、細かい部分で一部カットあり。義経一行の行き先とその変更、忠信の帰郷のくだりなどは現行にはない)

渡海屋・大物浦の段

- 渡海屋銀平と女房・おりう、娘・お安

- 義経の大物浦出立

- 銀平一家の正体

- 怨霊の伝説へ

昼夜問わず船の出入りで賑わう尼が崎・大物浦。廻船問屋・渡海屋を営む銀平は、自らは積荷の手配に外回り、その女房おりうは泊まり客に出す料理の用意をしていた。

二人が可愛がっている一人娘・お安がウトウトと寝ているところへ、泊まり客の旅僧が奥の間から姿を見せる。おりうが御膳を出すところだと声をかけると、旅僧は買い物に出かけると言う。そうして旅僧がお安を跨ごうとすると、不思議なことに体が痺れて動けなくなる。旅僧−実は弁慶−が大降りにならないうちにと大笠を被って出て行くと、おりうは目を覚ましたお安に、今朝勉強した手習いの清書きをしなさいと言い、彼女の手を引いて奥の間へ入る。

そうしていると家来を多数連れた鎌倉武士が戸口にやってきて、主人に会いたいと声をかける。武士は北条時政の家臣・相模五郎と名乗り、義経が九州へ渡るのを追う討手であること、この店の船が日和次第出船と聞いて接収したいこと、ついでにそれまで休憩さしてくれと勝手なことを言い立てる。おりうはそれを武士の先客があると言って断り、日和が回復すれば他の船を手配すると説明するが、相模はなおも家の中へ踏み入ろうとする。止めようとするおりうと相模が揉めているところへ亭主・銀平が帰宅し、相模に事情を聞くと言う。義経を隠しているのではないかと騒ぎ立てる相模に、銀平はその侍らしからぬ横暴を批判し、動けば頭を微塵に割り砕き、あの世への船出の舵取りをしてやると相模を投げ飛ばす。それでも相模はぎゃーぎゃー騒いでいたが、銀平が庭の大碇を持ち上げるのを見ると、尻に帆をかけてシャーッと逃げていった。

奥の間から始終を聞いていた義経一行が姿を見せ、事情を知って難儀を救ってくれた銀平夫婦の働きを褒め称える。銀平は八島の合戦の折、手船が源氏の御用に達せられたこと、そしてまた今回、義経が宿を訪ねてきた縁を語る。駿河次郎は悪天候を心配するが、銀平は出船にはより抜きの日和であると乗船を勧め、おりうに義経らの出立の準備をさせて自らは納戸へ入る。おりうは義経らに蓑笠を貸し、義経と亀井・駿河はおりうに見送られ小舟に乗って沖に本船を目指す*8。

義経らを見送ったおりうが家へ戻ったときには、ちょうど夕暮れとなっていた。おりうは神棚に灯明を上げると、ずっと勉強していたお安を呼び出す。お安に寝るまでここにいるよう言い、奥で身拵えしている夫を呼ぶと、白糸威の鎧に身を包んだ銀平が姿を見せる。銀平はお安の手を取って上座へ移し、ことの次第を語り始める。

実は、娘・お安の正体は、81代目の帝・安徳天皇だった。これは知盛の策謀で、安徳天皇は八島の戦いで知盛や二位の尼とともに海に沈んだとして世を欺き、自らは廻船問屋の主人となって乳人・典侍局とともに町人の家族のふりをして時節を待っていた。昼間に来ていた相模五郎も実は知盛の郎等であり、その狼藉から義経一行を守ることでその信頼を得る計略であった。知盛はいまこそその時、義経を討ち取って平家の恨みを晴らさんとする。白糸威の鎧と白柄の長刀は西海に滅んだ平家の怨霊・知盛を装い、暴風雨に乗じて海上で義経を討つためだった。出船には最適の日和と言ったのは嘘だったのだ。知盛は勝負の合図として、海上の燈が一度に消えれば知盛討死と心得、安徳天皇にも覚悟をさせるよう典侍の局に言い渡す。太鼓が鳴り響き、知盛は安徳天皇らに見送られて出陣していく。

典侍の局は知盛を心配する安徳天皇を帝の衣装に着替えさせ、あとは知盛の吉報を待つばかりとなる。太鼓や鐘の音が轟く中、相模五郎が駆けてきて、味方の駆武者はほとんど討ち取られたと報告し、知盛の先途を見届けるとして戦場へ戻って行く。典侍の局が障子を押し開けると、そこから臨む海は数多の船が入り乱れてる戦の真っ最中。しかし松明は次々と消えていき、沖も静まり返ってしまう。そこへ血に染まった入江丹蔵が血まみれになって戻ってきて、義経主従の猛反撃と知盛の行方が知れないことを伝える。丹蔵は、知盛は海へ身投げしたであろうと語り、自らもお供するとして刀を腹に突き立て、海へ飛び込んでしまう。

典侍の局はつたない運命を嘆いて安徳天皇を抱き上げ、浜辺に出る。典侍の局が波の下に極楽浄土という都があると言い聞かせると、安徳天皇は局が行くならどこへでも一緒に行くと言う。いよいよ典侍の局が海へ飛び込もうとしたその時、義経が現れて局を抱き止め、一間の内へ引き込む。

そうしているところへ血まみれになった知盛が戻ってくる。知盛が大声で安徳天皇や典侍の局を呼んで探し回っていると、安徳天皇を抱き典侍の局を引き寄せた義経が姿を見せる。長刀を取り直す知盛を制止し、義経は密かに幼帝を供奉して平家の仇を報いんとした知盛の計略を褒め称える。当初より銀平が只者ではないと見抜いていた義経は、誤りに見せかけて弁慶にお安を踏み越えさせ、その正体を安徳天皇と推測していた。安徳天皇は帝であるから平家の血筋を助けたとしても頼朝も許すだろうと語る義経に、内侍の局は知盛に義経へ安徳天皇を託そうと語りかける。しかし知盛は帝を助けるのは当然のこととして、平家一門の恨みを晴らすべく義経へ立ち向かう。弁慶は諦めよと言って知盛の首に数珠を投げかけるが、知盛はなおも悪霊のような相をあらわにする。安徳天皇は、知盛にこれまでの世話は知盛の情け、今日自分を助けてくれたのは義経の情けなので、恨みに思わないで欲しいと語りかける。それを聞いた典侍の局は、安徳天皇に義経の志を忘れないように言い、平家の恨みを疑われる自分が生きていては帝のためにならないとして、懐剣で喉を突いて自害する。知盛はこれまでの源平の戦いを通じて安徳天皇が六道の苦しみを体験したことを語り、それは清盛が我欲のために姫宮を男宮と偽って帝位につけ、天照大神を裏切った報いが一門や子孫の身に降りかかったと述懐する。知盛は自らこの海に沈み、大物浦で義経を襲ったのは知盛の「怨霊」だったと世に伝えて欲しいと言い、義経一行に安徳天皇の供奉を頼む。一行の旅立ちを見て安心した知盛は碇を取って頭上に掲げ、渦巻く波に飛び込むのだった。

〈口:太夫=豊竹靖太夫/三味線=野澤錦糸 中:太夫=竹本織太夫/三味線=鶴澤藤蔵 切:太夫=豊竹咲太夫/三味線=鶴澤燕三〉

┃ 三段目 吉野の鮓屋一家と謎の奉公人

椎の木の段

−元暦2年[1185]8月末 吉野下市村・街道の茶屋−

- 若葉の内侍一行の受難

- 村の鼻つまみ者・権太

維盛を探して高野山を目指し旅を続けるその妻・若葉の内侍と子息・六代君、そして主馬・小金吾武里は、ご開帳で賑わう金峯山にほど近い吉野・下市村にやってきていた。

六代君が持病の腹痛を起こしたため、一行は道端の茶店の床几を借りて一休み。茶店のおかみ・小仙に相談すると、不案内な一行に代わってその息子・善太とともに薬を買いに行ってくれると言う。

小仙らが出かけている間、六代君の気を紛らわせようと、小金吾は近くの栃の木から落ちた実を拾って遊んでやる。そうして3人が栃の実を拾っているところへ、旅姿の若い男が通りかかり、床几に腰掛けてタバコをふかしはじめる。栃の実拾いの様子を眺めていた男は、地面に落ちている実は虫食いだと言って、栃の木に石を投げつけて新しい実をたくさん落とし、六代君を喜ばせる。

ほどなくして男はその場を立ち去るが、小金吾は床机に置いていた自分の荷物を先ほどの男が取り違えて持っていってしまったことに気づく。残された荷物の中を見るとやはり見知らぬ荷物。小金吾が慌てて追いかけようとしたところ、男が戻ってきて、粗相を詫びる。小金吾は中身を改めて重盛の絵姿を描いた巻物の無事を確認し、男を許すが、床机へ置き忘れた自分の荷物がほどかれていることに気づいた男は、中に入れてあったものがないと言い出す。男は高野山への祠堂金20両がなくなった、盗んだと執拗に小金吾へ難癖をつけ、小金吾と言い合いになる。あまりの罵りに血気に逸り、刀を抜く小金吾だったが、若葉の内侍に引きとめらて歯を食いしばる。小金吾はやむをえず20両をその男に投げ与え、一行は宿場になっている上市へ向かって出立する。

男が金を懐へ入れて博奕場へ行こうとしたところに、小仙と善太が立ちふさがる。旅姿の男・権太は、実は小仙の夫だった。夫のあまりにあさましい所業に悲しみ嘆く小仙。権太の父はこの辺りでも顔のきく釣瓶鮓屋・弥助の主人、弥左衛門だったが、権太は素行の悪さから見限られ、勘当同然だった。騙りをするくらいなら自分や子供を売って金を作るようにと小仙は夫の態度を諌めるが、権太は逆に、隠し売女だった小仙に深入りして店の金に手をつけて弥左衛門に放り出され、身ごもった小仙を身請するために年貢米を盗み、その穴埋めに博奕をはじめ、それが高じて強請り騙りをはじめたと言い出す。挙句の果てには、先ほどのゆすりの成功の勢いで実家に押しかけ、母につけこんで2、3貫目をせしめようと考えているという。小仙は親のものまで掠め取ろうとは恐れ多いと止めるが、権太は取り合わない。しかし小仙に差し向けられた善太に家へ入ろうと甘えかかられ、さすがの騙り者も子どもには弱く、息子・女房とともに家に入るのだった。

〈口:太夫=豊竹咲寿太夫/三味線=野澤錦吾 奥:太夫=竹本三輪太夫/三味線=竹澤團七〉

小金吾討死の段

−元暦2年[1185]8月末(前段直後) 吉野下市付近−

- 逃げる若葉の内侍一行

- 小金吾の討死

- 弥左衛門と小金吾の首

夕暮れ時。上市村で朝方の追っ手に見つかった若葉の内侍の一行は、小金吾だけを頼りに逃げていた。追っ手の大将・猪熊大之進🐗🐻は、怪我を負った小金吾に若葉の内侍と六代君を渡して切腹しろと迫るが、小金吾は懸命の応戦で猪熊をなんとか斬り倒す。が、自らも力尽きて倒れ伏してしまう。彼を抱き起こして悲しむ内侍に、小金吾は二人へ高野山へ行って維盛を見つけ出すように、また、提灯のあかりが近づいてくるので、追っ手がこないうちにこの場を早く離れるようにと言う。深手を負った彼を置いていけないと言う若葉の内侍と六代君。小金吾は先に行かなければ切腹すると言い、二人は必ず追いつくように言って泣く泣くその場を後にする。

若葉の内侍と六代君が去って間もなく小金吾はこと切れるが、向こうから近づいてきた提灯の明かりというのは、村の五人組だった。彼らは鎌倉方の上使・梶原景時に呼び出された帰りだったが、直接話を聞いたのは鮓屋・弥助の弥左衛門だけだったので、みんな弥左衛門が何を聞いたのか気になって仕方ない。弥左衛門は、嵯峨の奥から逃げてきた子供を連れた女と若い男を捕えたら褒美が出るという話だったと語り、一同はうまい話だと盛り上がって解散する。

皆と別れた弥左衛門が歩みを進めると、小金吾の遺骸にはたと行き当たる。哀れんだ弥左衛門は念仏を唱えて回向してやり、そのまま行き過ぎようとするが、思い返してなにやら思案する。そして小金吾の首を斬り落とすと、提灯を吹き消して首を抱え、我が家をさして急ぎゆくのだった。

〈太夫=小金吾−竹本津國太夫、弥左衛門−竹本文字栄太夫、内侍−竹本南都太夫、六代・五人組−豊竹亘太夫/三味線=鶴澤清馗〉

すしやの段

−元暦2年[1185]8月末(前段同時刻) 吉野下市村・鮓屋弥助−

- 鮓屋一家と弥助、お里の恋

- 弥助の正体

- 鎌倉の詮議

- 鮓桶の2つの中身

- 頼朝の慈悲、維盛の旅立ち

下市の名物鮓屋・弥助では、娘・お里が母とともに商売に励んでいる。店の後片付けをするお里は、恋する奉公人の弥助ときょうの晩にでも祝言させるという父の言葉に気もそぞろ。弥助とは弥左衛門が熊野詣から連れ帰った美しい男で、器量を見込んで家督を譲り、お里と一緒にさせようというのが弥左衛門の考えだった。

そうこうしているうちに、空の鮓桶を客先から回収した弥助が帰ってくる。お里は愛しい男の帰宅に大喜び、母も弥助を優しく迎え、弥助は一家の丁重な扱いに恐縮するのだった。

この弥助とお里が鮓桶を棚へ片付けているところに、本来家を継ぐはずだった惣領息子・権太がやってくる。お里と弥助を追い払うと、権太は母に「代官所におさめる大切な年貢金を盗まれたから死なねばならない、その暇乞いに来た」とアカラサマな嘘をつき、心配した母からまんまと金をせしめる。その権太が鮓桶に金を入れて店を出ようとしたところにちょうど弥左衛門が帰ってきたので、極道息子は大仰天。大慌てで金を隠した鮓桶を棚に置いてカモフラし、ひとまず姿を隠す。

戸口で大騒ぎしている弥左衛門の声に、引っ込んでいた弥助が走り出て戸を開けてやると、老隠居は鮓の仕込みができているかと鮓桶の棚をガサガサ探り回す。そして家族が誰もいないのを確かめると、弥助を上座へ座らせる。

弥左衛門が熊野から連れ帰ってきたという謎の男・弥助の正体は、実は三位の中将維盛だった。弥左衛門は彼の父・重盛からかつて受けた厚い恩を語り、弥助という名を譲ったのは「弥(いよいよ)助(たすくる)」という縁起をかついだもので、娘・お里と祝言をさせるのも娘を宮仕えに出すつもりのことだと言う。しかし今日、鎌倉方・梶原景時より維盛をかくまっているのではないかという詮議を受け、いつ吟味に来られるかもしれないので、維盛は上市村にある隠居へ移るようにと勧める。

ここまでする弥左衛門が重盛から受けた恩というのは何だったのか。平家全盛の頃、弥左衛門は唐土硫黄山への祠堂金を運ぶ船頭を任じられたが、悪心を起こして船頭仲間で金をくすねてしまった。殺されても仕方のない罪ながら、重盛は日本の金を唐土へ渡そうとする自分こそが盗賊だと言い、弥左衛門らには何の咎めもなかった。弥左衛門は暇をもらいここへやってきて安楽に鮓屋商売をやっているが、あのときの因果が報いて息子の権太が盗み騙りをはたらくようになったと語る。

それを聞いた維盛も、父重盛や一族の栄華を思い出し、涙を流す。弥左衛門はお里が奥の間で寝支度をしている気配に気づくと、はっといつもの老隠居に戻り、今夜は老夫婦は離れで寝るので、お里と弥助はここでゆっくり休むといいと言って姿を消す。お里は弥助と晴れて夫婦となれることを無邪気に喜んで床に入るが、維盛は都に残した妻子を思い、お里とは夫婦にはなれないと考え沈み込む。

そのとき、店の戸口を叩き一夜の宿を乞う声が聞こえる。維盛はこの場を去るよい切っ掛けと立ち上がり、訪問者を断るが、外の様子をよく見ると、そこにいたのは小金吾を喪って行末に迷う若葉の内侍と六代君であった。一同は偶然の再会に互いに驚き喜びあうが、若葉の内侍は維盛の町人姿に何事かと嘆き悲しむ。奥の間のお里の寝姿を見た若葉の内侍が妻子を捨て置かれるとは無慈悲であると嘆くと、維盛はあの娘とは匿ってくれた弥左衛門への恩義のための仮の契りと答える。それを聞いていたお里はわっと泣いて飛び出す。お里は驚く若葉の内侍や六代君を上座へ座らせると、これまでのいきさつと、弥助の正体が維盛と知っていれば畏れ多くて恋をすることも出来なかったのにと身を震わせて泣き崩れる。維盛と若葉の内侍はお里の嘆きはもっともと涙を見せるも、そこへ村の役人がやってきて、鎌倉よりの上使・梶原平三景時がやってきたことを告げる。若葉の内侍は切腹しようとする維盛を引き止め、お里は一行を弥左衛門の隠居屋敷へ送り出す。

それと入れ替わりに権太が勝手口から姿を覗かせ、三人を捕まえ梶原へ突き出して報奨金をせしめてやると意気込む。必死で引き止めるお里を蹴倒し、権太は外へと駆け出していく。お里の叫び声に慌てて戻ってくる弥左衛門と母。弥左衛門は極道息子を引き止めるべく、脇差を腰に飛び出そうとするが、そのとき提灯を掲げた雑兵の先導で上使・梶原平三景時がやってくる。梶原は、匿っている維盛の首を渡すかそれとも違背に及ぶか返答せよと弥左衛門に強く迫る。それに応じ、弥左衛門が「既に維盛の首は討った」と棚に置かれた鮓桶を取り出したので、権太に与えた金が入っていることを思い出した女房は大慌てで止めに入る。その中にはわたしの大事なものが、いやお前は知らないがこの中には維盛の首と言い合い揉み合う夫婦、しびれを切らした梶原平三は一家もろともに縛れと命じるが、そこに権太が「維盛夫婦とその子供を生け捕った」と猿縛りにした女と子供を引き連れて戻ってくる。

権太は維盛の首を差し出し、父弥左衛門が熊野から維盛を連れ帰り月代頭の若造に化けさせたいきさつを語る。首を確認した梶原は権太の働きに満足し、鎌倉に違背した親の命を許すより金をくれという彼に陣羽織を脱いで与える。そして、その羽織は頼朝公より授かったものであり、鎌倉へ持っていけば報奨金を受け取れる手柄の証と告げるのだった。梶原平三は内侍と六代君を連れて悠々と去っていくが、それを見送る権太の横腹に弥左衛門が脇差を突き刺す。

弥左衛門は、女房の甘さゆえ勘当していたはずの権太を家内に引き入れ、結果、権太は維盛を殺したばかりか、その妻子を鎌倉方に売り渡すという所業に及び、そのために自らは実子を殺す羽目になった運命を嘆く。しかし、瀕死の権太は意外なことに「父の力では維盛を救うことはできなかった」 と言う。弥左衛門は偽首は用意していたと言い、傍の鮓桶をひっくり返す。ところが、そこからこぼれ出たのは女房が権太に与えた金。驚く弥左衛門に、権太はこれまでのいきさつを語る。

曰く、討死した小金吾の首を月代も剃らずに梶原ほどの者へ渡そうとするとは、あまりに見通しが甘い。母にねだって受け取った金は実は維盛一行の路銀にしようとしたものであり、それを維盛に渡そうと鮓桶を抱え追いかけたが、中から出てきたのは父が鮓桶に隠していた小金吾の首。 取り違えたを幸いと取り、月代を剃って維盛の首に仕立てたのだと告げる。弥左衛門はそれならなぜ若葉の内侍と若君を梶原へ突き出したのかと問うも、さきほど引き渡した母子は権太の妻子、小仙と善太だったと告白する。権太が力なく合図の笛を吹くと、維盛、そして茶屋女姿の若葉の内侍・六代君が無事な姿を見せる。母は、そんな正しい性根を持ちながら、何故あんな悪行を重ねてきたのかと涙ながらに権太へ取りすがる。しかし権太は、素行の悪さゆえに梶原は油断し、身代わりに騙されたのだと言う。権太は、茶店の先で小金吾と取り違えた荷物の中身である巻物−重盛の絵姿−を見て、そこに描かれた弥助とそっくりの公達の絵姿に驚き、金の無心にかこつけて母に尋ねてみれば、弥助の正体は父が恩ある維盛であり、その身には危機が迫っていると聞かされた。性根を改め両親と和解する機会はいましかないと思うも、偽首はあっても御台・若君の代わりはないと嘆いているところへ、小仙と善太が身代わりになると言っため、泣く泣く二人を後ろ手に縛って連れてきたと嘆きながらに語る。

弥左衛門は涙に咽び、その心を何故元来に持っていてくれなかったのか、まだ見ぬ孫を探して子供の遊んでいるところへ権太に似た子はいないかと探し尋ねるも、どの権太と聞き返され、まさか親の口から「いがみの権太」とは言えず、横道者の子ゆえに仲間はずれにされているだろうと思うほどに彼が憎かった、いまこのように性根が直るのなら半年前にそうなっていればと女房とともに伏し泣き沈む。

これらの悲劇は頼朝の無得心と怒りの涙を浮かべる維盛に、弥左衛門はこれを引き裂くことがせめてもの手向けと、梶原が置いて帰った陣羽織を差し出す。一門の恨みを晴らさんと太刀を手にかけた維盛だったが、よく見ると羽織の内側には「内や床しき、内ぞ床し」という句が書かれていた。それが小野小町の有名な詠歌であり、羽織の「内」側になにか意味が隠されていると気付いた維盛が縫い目を切り裂くと、そこには袈裟衣と数珠が入っていた。一同は驚くが、維盛は頼朝の真意を悟る。頼朝はかつて維盛の父・重盛に命を救われた過去があり、その恩返しとして維盛を出家の身にして命を助けようとしていたのである。維盛は頼朝の大将の器を褒め称え、また亡父の遺徳を偲んで僧衣を戴く。

権太はすべてを見抜いていた頼朝の深慮と己の浅はかさ、これまで人を騙ってきたゆえの因果応報を嘆く。また、維盛は浮世への執着心を捨てるとして髻を切り払う。若葉の内侍やお里も共に出家すると言うも、維盛は六代君を高雄の上人に預けるようにと命じ、お里は兄に代わって親孝行をするようにと言う。弥左衛門は若葉の内侍の供として一緒に旅立とうとするが、女房は権太の最期も近いから待ってほしいと引き止める。しかし、自ら手にかけた子の死に目に立ち会うほうが辛いとして、弥左衛門は女房娘ともども涙を流す。維盛は権太のために経文を唱え、一行は大和路へと旅立ってゆくのだった。

〈前:太夫=竹本錣太夫/三味線=竹澤宗助 後:太夫=豊竹呂太夫/三味線=鶴澤清介〉

┃ 四段目 忠信の正体と「初音の鼓」

道行初音旅

静御前と佐藤忠信は都をあとにして、「初音の鼓」をたずさえ、吉野にいるという義経を追って大和路へ。静御前は道中で見かける鳥や農民の夫婦たちを羨ましく思いつつ、「初音の鼓」を打ち鳴らす。するとはぐれていた佐藤忠信が姿を見せ、二人は義経より賜った鎧を飾り、鼓を乗せ顔に見立てて義経を奉じる。忠信は「九郎義経」の名とともにこの鎧を賜ったのも、八島の戦いで兄次信が義経の身代わりとなり、能登守教経の矢を受けて戦死した忠勤のためだと語る。二人はいつか頼朝の心が解け義経にも春が訪れるように願い、やがて吉野へとたどり着く。

(現行と丸本では詞章が異なる部分が多い。現行にある雁と燕の踊り唄、景清と三保谷四郎の錣引きのくだりは丸本にはなし)

〈太夫=静御前−豊竹呂勢太夫、狐忠信−竹本織太夫、豊竹靖太夫、豊竹希太夫、竹本碩太夫/三味線=鶴澤清治、鶴澤清志郎、鶴澤友之助、鶴澤清公、鶴澤清允〉

蔵王堂の段

吉野。金峰山寺蔵王堂では、近隣の百姓ズが評定始めのお掃除中。静御前とその供・忠信がやってくると、一同は美しい静の姿を見て大はしゃぎ。静が衆徒頭・川連法眼の館へ行くというと、法眼の館は毎日琴三味線華やかだと言って館までの道順を教えてくれる。静と忠信は急いで館へ向かう。

そうしていると、太刀を佩いた荒々しい衆徒・法橋坊、鬼佐渡、薬医坊がやってきて、百姓たちのおさぼりを叱りつける。テキトーな百姓たちは余計に埃を立て、荒法師たちをより一層怒らせてスタコラサッサと帰っていった。

そこへ吉野一山を統括する検校・川連法眼が現れ、法橋坊らは円陣になって座る。川連法眼が衆徒たちを呼び出した用事というのは、頼朝の家臣・茨左衛門から書状が来たことへの評定だった。茨左衛門は川連法眼の妻・飛鳥の兄である。茨左衛門からの書状の内容とは、義経が大和に滞在しており、討ち取れば恩賞を与えるが、もし匿うようなことがあれば一山を滅亡させるというものだった。法眼は、元来罪のない義経が大和へ来たおりには寺を頼ってくるに違いないが、それにどう対応するかと一同に問う。衆徒たちは法眼の言うとおりにすると返すが、先に法眼が意見を言ってしまうと皆それになびくので、法眼は皆に先に意見を言わせる。

薬医坊は、義経は匿うが、その連れに弁慶とかいうメチャ食う奴🍚🍚🍚がいると食費が大変なことになるので、各寺で金を出し合って茶粥を食わせておこうと言う。法橋坊と鬼佐渡は、頼ってきた者を救うのが沙門の役なので、逆に武装して追っ手を討ち取り、鎌倉に攻め入って讒者を殺し、それでも頼朝が翻心せねばそれも殺して義経の天下としようと言う。皆は法眼の意見を求めるが、法眼は客僧・覚範がまだ来ていないと言う。

そうしていると、当の覚範がやってくる。法眼は吉野川に隔てられた妹山と兄山の風景を引いて、弟・義経と兄・頼朝とその不和、義経を受け入れるか討ち取るか、回答せよと覚範に迫る。すると覚範は奉納の弓矢を取り、兄山の側にある木の根を射る。法眼はそれを頼朝に弓引くと解釈し、一同が義経につく心であることを確認する。続けて法眼は自分の所存を明らかにすると言い、先ほどの弓を取る。法眼が射た矢が貫いたのは、妹山の木だった。法眼は義経を匿えば一山の破滅と言い、皆が匿っても義経を見つけ出して討つと宣言して帰ってゆく。

鬼佐渡は法眼の答えを不審に思うも、覚範は法眼の言葉はハッタリで、実際にはすでに義経を匿っており、衆徒たちが本心では鎌倉派であると悟って帰ったのだと語る。このままにしておけば法眼が義経を逃してしまうと睨んだ覚範は、法眼の館に夜討をかけて義経を討ち取り、頼朝の恩賞に与ろうと言う。こうして一同は夜討の準備に散っていくのだった。

(現行上演なし)

川連法眼館の段

−文治2年[1186]1月末 川連法眼の館−

- 川連法眼夫婦の忠義心

- 2人の佐藤忠信

- 狐忠信と「初音の鼓」

- 吉野衆徒の夜討、覚範の正体

川連法眼の館の奥座敷では、義経を慰めるための琴三味線の音が鳴り響いている。川連法眼の妻・飛鳥は思案ありげな様子で帰宅した夫を出迎え、きょうの評定は義経の事だったかと尋ねる。法眼は、衆徒らは皆義経の味方と言ったが、自らは鎌倉方だと言って帰ってきたと告げ、義経を討ち取ると言って懐中の書簡を投げ出す。飛鳥は兄・茨左衛門の書状の文体から鎌倉方へ義経の居場所が漏れたことを察する。法眼は内通あって知られたからには逃れられず、自分が義経を討つとして刀を抜こうとするが、飛鳥がその刀を奪い取って自害しようとする。刀をひったくって止める法眼に、飛鳥は自分が兄へ内通したと疑うなら殺して欲しいと泣く。飛鳥の心を知った法眼は書状を引き裂き、この書状は衆徒たちの胸中を探り出すための偽物だと語る。その様子を聞いていた義経が奥から姿を見せ、法眼夫妻の厚志に礼を言う。そうしていると「佐藤忠信が到着した」との知らせが入り、義経を残して法眼夫妻は奥の間へ入る。(現行ここまでカット)

案内に連れられてきた佐藤忠信は、涙を流して義経の御前になおる。義経は名を授けた忠信の無事を喜び、静はどうしているかと尋ねるが、忠信は不審な顔。忠信は、八島の戦いの後、母の看病のため故郷へ帰って母を看取ったが、自らも病を得て生死の境を彷徨ったこと、それがやっと本復してここへ来たと語り、姓名を賜ったことや静御前を預かったことに覚えはないと言う。その返答に義経は激昂し、自分を見限って静御前を鎌倉へ売り、居所を探りに来たのかと言って亀井・駿河に忠信を捕縛させようとする。一同が揉み合っていると、「静御前の供をした佐藤忠信が到着した」との知らせが入り、みな驚く。静御前を連れた2人目の忠信の参上に、ともかく義経は仔細を聞いてみることに。

間もなく、義経の姿を見つけた静御前が走り寄ってきて涙ながらにすがりつく。忠信の居所を尋ねる義経に、静は忠信も一緒に来たはずと見回すが、姿が見えない。静は先の忠信の姿を見つけて「抜け駆けしたな😠‼️」とキャンキャン言うが、先の忠信は去年出羽で帰ってから静には会っていないと話がチグハグ。亀井が館中を探すも、静御前を連れてきたという2人目の忠信の姿はどこにも見えない。1人目の忠信をよく見た静御前は、同道していた忠信とチョット違うと言い出す。静に同道していた忠信は鼓を鳴らすとその音に酔い痴れたり、姿が見えなくなったときに鼓を打つと姿を見せたということで、義経は静に鼓を打たせることにして、奥へ引っ込むことに。

静が鼓を打ち鳴らすと、春風に誘われ佐藤忠信が姿を現わす。鼓の音に聞き入っている忠信の隙を見て斬りつける静御前。驚く忠信に、静御前は鼓を打ちながらなおも斬りかかり、贋物だと白状せよと迫る。取り押さえられた忠信は静の前にひれ伏して鼓を捧げ置き、本物の忠信に迷惑をかけたとして、ことの次第と自らの身の上を語り始める。

「初音の鼓」は、かつて桓武天皇が雨乞いをする際、大和国にいた千歳の雌狐雄狐を捕え、その生皮を剥いで作ったものだった。狐は陰の獣ゆえ、その皮で作った鼓は日に向かって打てば雨を呼ぶ。民草は降る雨を喜んで初めて声を上げたので、鼓は「初音の鼓」と呼ばれた。静御前が同道していた忠信は、実は「初音の鼓」にされた雌狐雄狐の子供の狐だった。そのころ彼は子狐だったため親孝行もできないまま別れたが、成長するうちなんとか親孝行をしたいと思っていた。鼓に寄り添うことが彼にできる唯一の親孝行ではあるが、禁中にあっては神々の守護があるため近づくことができず、400年間悲しんでいた。しかしこのたび鼓が義経の手に渡ることになって禁中から出されたため、鼓に近寄ることができるようになった。伏見稲荷で「佐藤忠信がいれば」という義経の言葉を聞いた狐は忠信に化けて静御前を救い、その褒美に「九郎義経」の名と鎧を授けられた。これにより来世では人間に生まれ変わる果報を賜ったが、そうなればますます親孝行が大切で、片時も離れず鼓に付き従ったが、静御前が義経を恋しがって打つ鼓の音は彼には親が呼ぶ声に聞こえるという。しかし義経の忠臣である忠信を苦しませたことを咎めて鼓の父母が帰れと言うので、自分はもとの古巣へ帰ると語る。狐は義経や鼓との別れを深く悲しみ、賜った「九郎義経」の名を自分の名にしてもこの悲しみはどうしようもないと言って泣き伏せる。

哀れに思った静御前が義経を呼ぶと、話を聞いていた義経が姿を見せ、狐を哀れむ。狐は義経を伏し拝み、鼓のほうを何度も振り返りながら春霞の中に姿を消してしまう。義経は狐を呼び戻すよう静に鼓を打たせるが、不思議なことに音が出ない。「初音の鼓」は親子の別れを悲しんで音を止めたのであった。義経は子狐の運命を幼くして父義朝に死に別れ、兄頼朝に見捨てられた自分の身に重ねて涙を流し、静もその様子に泣き出してしまう。すると泣き叫ぶ声とともに春霞が晴れ、狐が姿を見せる。義経は「初音の鼓」を手に取り、静御前を預かり守ってくれた礼に鼓を授けると言う。狐は大喜びし、今後影身に添えて義経を守ることを誓う。狐は今夜吉野の悪僧たちが館を襲撃しようとしていると語り、自らの通力で幻惑して館へ引き込み全滅させると話すと、鼓を持って一礼し、飛ぶように消えていった。(現行ここまで。以下上演なし)

そこへ川連法眼が姿を見せ、人間の佐藤忠信とともに衆徒迎撃の作戦を練る。義経は忠信へ「義経」の名を名乗って衆徒を欺くよう言いつけ、腰の刀を授ける。

間もなく法橋坊・鬼佐渡・薬医坊が館へ押しかけてくるが、狐の不思議な通力で散々こけにされ、駿河・亀井によって痛めつけられ、捕らえられる。そうとも知らずやってきた横川の覚範は、大長刀を手に川連法眼を呼び出そうとする。しかし、そこに義経が「平家の大将、能登守教経待て」と声をかける。覚範はしらばくれるも、義経は彼の正体を八島で入水したと見せかけ水に潜って落ち延びた能登守教経と見破っていた。教経と義経は斬り合いになるが、義経は館の奥へと逃げていく。それを追って奥の間の障子を蹴破った教経が見たのは、玉座に座った安徳天皇の姿だった。

教経は安徳天皇に、八島の戦いで自分の身代わりとなって死んだのは乳兄弟・讃岐六郎で、自らは人知れず磯に上がり、法橋坊を頼って法師の姿となり、義経に仇を報いようとしていたと語る。安徳天皇は義経に助けられたこと、知盛は義経に後のことを頼み入水したこと、いま教経と会えたのも義経の計らいだと語り、小原にいるという母(建礼門院)を恋しがって大泣きする。教経は義経の計略の深さを悔しがるも、勝負は預けて一旦見逃すとして、安徳天皇を抱いて隠れ家へ帰ろうとする。亀井、駿河、川連法眼はそれに詰め寄って教経を討ち取ろうとするが、狩衣姿に改めた義経が現れて一同を止める。

義経は、教経は忠信に討たせて兄次信の仇をとらせるとて、吉野山での勝負を約束する。教経も安徳天皇を助けた義経の情に感謝し、そのときには義経の八島での名誉を傷つけぬよう、討たれて死んだはずの教経でなく、横川の覚範として戦うと言う。一同は帝であって帝でない安徳天皇と、それに従う臣下であって臣下でない教経の御行を見送り、別れるのだった。

〈中:太夫=豊竹芳穂太夫/三味線=野澤勝平 奥:太夫=竹本千歳太夫/三味線=豊澤富助、鶴澤燕二郎〉

┃ 五段目 能登守教経との対決

吉野山の段

−文治2年[1186]1月末 吉野山−

- 忠信と教経の対決

- 悪の滅亡

白く冠雪した山々を望む吉野山。佐藤忠信は、義経に敵対する鎌倉の讒者たちと対決し、斬り立てて追ってゆく。

約束通り、能登守教経が横川の覚範の姿で現れ、忠信と挑み合う。それぞれ平家再興と兄の仇をかけた勝負は互角と見えたが、鎌倉勢が2人の勝負に乱入するうち、いつの間にか忠信は2人になっていた。教経が片方の忠信を掴み上げると、それは義経の鎧になる。片方の忠信は源九郎狐が化けたものだったのだ。驚いた隙を突かれた教経は本物の忠信に斬られ、深手に観念して首を取れと言う。そこに義経が駆けつけ、安徳天皇が母建礼門院のもとで出家を遂げたことを告げる。さらに河越太郎が現れ、「初音の鼓」下賜にことよせて頼朝追討の院宣を騙ったことが露見したとして、藤原朝方を突き出す。教経は平家追討の院宣も朝方の仕業、平家一門の仇と言ってその首を討ち(かなりサクッとした感じで)、義経に自分の首を討つように促す。義経は、「教経」は八島で入水したと語って忠信へ「覚範」を討つように言い、忠信は兄の仇を討つ。こうして平家の一門は滅亡し、太平の世が訪れたのであった。(おしまい)

(現行上演なし)

┃ 文化デジタルライブラリー 解説ページ(動画あり)

┃ 全段の床本pdfダウンロード

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc24/himotoku/pdf/ct3_d1_1c.pdf

┃ 参考文献

角田一郎・内山美樹子=校注『新日本古典文学大系93 竹田出雲・並木宗輔 浄瑠璃集』岩波書店/1991

大阪市立大学文学研究科「上方文化講座」企画委員会『上方文化講座 義経千本桜』和泉書院/2013